Cette

page est spécialement dédiée à la mémoire

de

Ma meilleure amie Cécile Braun

née le vendredi 24 août 1984 handicapée pendant deux ans

et disparue le mercredi 04 août 2010 à cause de sa maladie.

Tu resteras toujours dans mon cœur Cilou

https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_handisport

Le mot infirmité vient du latin infirmus (« faible, physiquement ou moralement ») de l’ancien français enferm « malade, faible ») ; elle s'oppose à sains. Il est souvent confondu avec le mot handicapé.

Le mot « handicap » emprunté en 1827, vient de l'expression anglaise hand in cap, signifiant « main dans le chapeau ». Dans le cadre d'un troc de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu : ainsi celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour rétablir l'équité.

L'expression s'est progressivement transformée en mot puis appliquée au domaine sportif (courses de chevaux notamment) au XVIIIe siècle. En hippisme, un handicap correspondait à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents en imposant des désavantages supplémentaires aux meilleurs. Le handicap désigne également, par extension, ces désavantages eux-même. Ceux sont donc les meilleurs qui sont handicapés pour favoriser l'égalité au détriment de la performance.

Handicap, handicapé

sont apparus pour parler non pas de la déficience elle-même (infirmité)

mais du désavantage qu'elle impose aux adaptés.

Le handicap n'est pas une infirmité mais une inégalité.

Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction

d'un individu avec son environnement, menant à un stress (une tension)

et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et/ou

physiques. Par exemple, une personne ayant des difficultés à parler

la langue du pays où il réside est handicapé. On parlait

donc il y a peu de personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui on parle de personnes en inclusion.

L'appellation Personne en Situation Inadaptée (PSI, inadaptée s'appliquant à la situation ou à la personne) serait plus adaptée pour se débarrasser de l'appellation "hand in cap" (la main dans le chapeau) qui correspondait à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents en imposant des désavantages supplémentaires aux plus adaptés (baisse de performance volontaire) alors qu'il s'agit au contraire de donner aux moins adaptés autant de chances qu'aux autres. Cette appellation qui parait anodine est un véritable changement de paradigme. En effet, recruter une personne pour effectuer un emploi en fonction de ces compétences (darwinisme social) fait partie de l'ancien paradigme alors que recruter une personne pour effectuer un emploi en fonction de son potentiel fait partie du nouveau paradigme. Ainsi former une personne et/ou adapter un lieu de travail pour le rendre performant est le nouveau modèle. L'appellation "Personne en situation inadaptée" insistera à faire non pas du darwinisme social mais de la formation et/ou de l'adaptation du lieu de travail pour rendre performant l'employé quelque soit sa ou ses particularité(s).

Antiquité |

XVIIIe siècle |

Hier |

Aujourd'hui |

Peut-être demain... |

Infirme |

Handicapé |

Personne en situation de handicap |

Personne en inclusion |

Personne en situation inadaptée |

On peux distinguer quatre types de handicap :

- le handicap sensoriel (mal entendant et mal voyant essentiellement) (shin)

- le handicap mental (autisme, trisomie, retard mental, hyperactivité,

essentiellement) (ghi)

- le handicap psychomoteur (problème de liaison entre le cerveau et le

corps) (ghi)

- le handicap biomécanique (absence ou dysfonctionnement du bas du corps

ou d'une main essentiellement) (tai)

| En moyenne, les hommes en situation adaptée entre 20 et 28 ans sont plus forts physiquement que les femmes entre 20 et 28 ans en situation adapté. Ainsi, les femmes sont séparées des hommes dans les épreuves Olympiques car en moyenne les femmes en situation adaptée sont moins fortes physiquement. Pourtant on ne parle pas pour les femmes de "Jeux Gynolympiques" ou de "Jeux Androlympique" pour les hommes mais de "Jeux Olympiques" pour tous. Dans cet esprit, on ne devrait pas parler de "Jeux Paralympiques" (le préfixe "para" voulant signifié "à côté de") pour les personnes en situation inadapté mais également de "Jeux Olympiques". L'appelation "Jeux Olympiques adaptés" serait au pire une meilleure appelation. |

Para-jùdô

Le para-judo autrefois appeler jùdô handisport jusqu'en 2017 est un sport adapté du jùdô qui est pratiqué par des personnes en situation de handicap physique (visuels, auditifs ...). On parle aujourd'hui de parajudo

Règles

Para-Jùdô à handicap visuel

Para-Jùdô suit les règlements de la Fédération Internationale de jùdô, adaptés par la Fédération internationale des sports pour aveugles, fondée à Paris en 1981.

Au para-Jùdô, le combat commence après que chacun des jùdôkas a empoigné la veste de jùdôgi de son adversaire. Cette prise dure le temps du match et permet à l'athlète de repérer la position et les mouvements de son adversaire.

Le combat se déroule sur un tatami comportant plusieurs zones (zone de compétition, zone de danger et zone de sécurité) identifiées par des couleurs mais aussi par des textures différentes. Les juges crient lorsque l'un des jùdôkas sort du tapis.

Para-Jùdô à handicap auditif

Le para-Jùdô pour personnes à handicap auditif est pratiqué par des jùdôka malentendants ou complètement non-entendants. Il existe une hiérarchie dans les handicaps afin de ne pas pénaliser les plus impactés par leur handicap. Le handicap est réellement pénalisant. En effet même si le jùdôka peut voir et se déplacer normalement, celui-ci ne perçoit évidemment pas les sons émanant de son entraîneur et pire encore, ceux de l'arbitre.

Classification des handicaps

Au jùdô, les athlètes sont plutôt regroupés en catégories de poids et non selon les catégories habituelles que l'on peut retrouver dans certains handisports. Cela signifie qu'un athlète totalement non-voyant peut se mesurer à un athlète mal-voyant pourvu qu'ils soient dans la même catégorie de poids.

Pour les hommes, les catégories de poids sont : moins de 60 kg, moins

de 66 kg, moins de 73 kg, moins de 81 kg, moins de 90 kg, moins de 100 kg et

plus de 100 kg.

Pour les femmes, les catégories de poids sont : moins de 48 kg, moins

de 52 kg, moins de 57 kg, moins de 63 kg, moins de 70 kg, moins de 78 kg et

plus de 78 kg.

Les personnes en situation de handicap physique peuvent aussi pratiquer le jùdô handisport en commençant le combat au sol, assis ou à genoux, pieds nus (hadashi) ou en chaussettes. Les techniques utilisées sont : soit des immobilisations, soit des étranglements, soit des clefs de bras.

Compétition

Le jùdô est devenu un sport paralympique pour les hommes aux Jeux paralympiques de 1988 à Séoul, en Corée. Des épreuves pour les femmes ont été organisées pour la première fois aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo_handisport

ResultatsJeuxParalympiques2008.htm

Blind

Blind

Le jùdô, sport de combat, génère des bienfaits éducatifs pour les personnes handicapées. Si cette activité existe depuis de nombreuses années, elle est structurée à la Fédération Française Handisport pour les déficients visuels depuis 1983. Cette discipline se pratique au sein des clubs de la Fédération Française de Jùdô (F.F.J.D.A.) affiliés à la F.F.H. Après une période d¹adaptation, les enseignants constatent très vite les possibilités de progression des handicapés visuels et particulièrement leur manière de percevoir les techniques.

Public concerné :

Pratiquent le jùdô :

– Les non voyants

et mal voyants.

– Les personnes avec un handicap fonctionnel permettant un jùdô

adapté.

Organisation de l’activité :

Pour ces pratiquants, un challenge national technique est organisé chaque

année. Pour les déficients visuels, en compétition, un

Championnat de France est organisé sur le plan national.

Sur le plan international, sont organisés :

Coupe du Monde par équipe, Championnat d'Europe, Championnat du Monde

et Jeux Paralympiques

Règlementation :

Les règles de la F.F.J.D.A. sont

les règles en vigueur, à l’exception de quelques adaptations

liées au handicap visuel.

Catégories :

Les jùdôkas sont répartis en fonction de leur handicap visuel

(non voyants ou mal voyants) et de leur catégorie de poids de corps (7

catégories) :

– Messieurs : de 60 kg à plus de 100 kg.

– Femmes : de 48 kg à plus de 78 kg.

Adaptations du règlement :

Les jùdôkas sont accompagnés sur la surface de combat par les juges qui

les placent à 1 mètre l¹un de l¹autre.

Ils prennent leur garde pour se situer, baissent les bras le long du corps et

à l'annonce du "hajime" se saisissent et commencent le combat.

Les avantages marqués sont annoncés par l’arbitre.

Les sorties de tapis ne sont pas sanctionnées

Une sonnerie retentit 1’30 avant la fin du combat.

Conditions de pratique :

Le dôjo doit être bien

délimité.

Les murs doivent être protégés (pas d'angle vif).

Les surfaces de sol (si possible) sont de textures différentes pour aider

le pratiquant à se repérer.

L'environnement doit être le plus calme possible, le bruit empêchant

de se repérer dans l'espace.

Directeur Sportif

: Marc Fleuret

Adresse : 27, rue Marceau 36 000 Châteauroux

Tél. / Fax : 02 54 07 52 13 / 02 54 34 54 64

Site : www.judohandisport.com

Courriel

: judo@handisport.org

Classification des Handicapés visuels participant à des rencontres spécifiques de la Fédération Française Handisport.

Il existe trois catégories de handicapés visuels : B1, B2, et B3. Les trois groupes combattent ensemble pour le moment.

Un certificat médical (Article L3622 du code de santé publique) d’un ophtalmologue attestera le handicap visuel ainsi que les contre-indications éventuelles.

Il faut savoir qu’un B2 par rapport à un B1 (aveugle) perçoit seulement la lumière et que le B3 perçoit ce qu’un voyant peut discerner derrière un verre cathédrale épais ou ne possède qu’une vision tubulaire qui perturbe considérablement l’orientation spatiale.

La pratique du jùdô dans les clubs F.F.J.D.A. (Fédération Française de Jùdô, Jùjutsu, Kendô et Disciplines Associées.

De nombreux clubs reçoivent des malvoyants dans leurs cours. Après une période d’adaptation, les enseignants s’aperçoivent très vite de la richesse que représentent ces jùdôkas pour leur enseignement auprès des jùdôkas valides. La confrontation de non-voyant avec un jùdôka les yeux bandés remet en cause bien des à priori. Le handicap, est souvent inversé, les possibilités de progression sont étonnantes. La perception des techniques est différente chez les aveugles (exploration tactile des différentes contractions musculaires qui concourent à telle ou telle technique).

Les exigences pour les passages de grade sont les mêmes que pour les jùdôkas valides. Ceci veut dire que la ceinture noire d’un aveugle vaut celle d’un voyant.

Un protocole d’accord lie la Fédération Française Handisport à la Fédération Française de Jùdô, Jùjutsu, Kendô et Disciplines Associées.

Les compétitions spécifiques pour handicapés visuels.

La règlementation :

Ce sont les règles de la Fédération Internationale de jùdô qui sont appliquées. Certaines adaptations y sont faites qui prennent en compte le handicap visuel sans modifier le fond.

Au début et à chaque arrêt de combat, les deux jùdôkas se tiennent le kimono pour se situer, puis se lâchent et attendent le signal de l’arbitre pour commencer le combat. Il est interdit de reculer avant de prendre la garde, ce qui est considéré comme refus de combat.

L’arbitre annonce les valeurs de chaque avantage ou sanction afin que les combattants soient clairement informés.

QUEL JÙDÔ ?

L’attitude générale des combattants est beaucoup plus basses sur les appuis (flexion des genoux assez prononcée). Ils recherchent une descente du centre de gravité qui traduit une position de jambes plus écartées et un bassin en retrait.

Le jùdô pratiqué peut se caractériser dans sa forme comme un jùdô très tonique où la garde joue un rôle primordial. Les jùdôkas assurent leur prise informationnelle avec la saisie du kimono, leurs bras servant d’antennes.

Le contact proche est à la fois recherché (son corps se solidarise avec le corps de son adversaire, ce qui lui donne une stabilité accrue et permet l’action en contre), et craint, car cela le rend vulnérable.

Les aspects tactico-techniques sont assez différents de ceux utilisés par les voyants. En effet, certains aspects tactiques utilisés par les voyants (sorties de tapis, rupture de garde) ne le sont pas chez les aveugles ; ce qui donne un combat plus orienté vers l’offensive.

D’autres aspects pourraient être développés. Citons pour mémoire :

- les aspects psychologiques particuliers,

- le rôle de l’entraîneur avant, pendant et après le combat.

- le rôle de l’arbitre qui, s’il applique les mêmes règles, doit le faire avec une connaissance profonde du handicap visuel,

- la nature du handicap visuel qui influe sur les possibilités d’apprentissage et la forme du jùdô pratiqué (handicap de naissance, à la suite d’une lente évolution, à la suite d’un accident...).

marc.fleuret@wanadoo.fr

Le jùdô est un des rares sports

que les aveugles peuvent pratiquer complètement sans adaptation majeure.

Le jùdô est un art martial qui vient d'anciennes techniques de combat et c'est peut-être la raison pour laquelle les aveugles y ont un certain succès grâce à leur extrême perception des rapports avec les autres.

Que ce soit en compétition ou dans la pratique des katas, leur grande concentration leur permet de rivaliser avec succès avec les jùdôkas voyants.

Le développement du jùdô pour les déficients visuels a pris un essor considérable après que la Fédération du sport pour aveugle ait intégré le jùdô comme discipline officielle aux jeux paralympiques de Séoul en 1986.

La France a très vite brillé dans ses résultats internationaux, avec en point d'orgue son titre de championne du monde par équipe à Madrid en 1998, en battant en finale l'équipe Japonaise. Aux jeux de Sydney, les sept garçons sélectionnés ont remporté une médaille d'argent, deux de bronze et deux places de cinquième. Les féminines intègreront les jeux à partir d'Athènes en 2004.

Le jùdô pour handicapés visuels est organisé au sein de la fédération française Handisport en très étroite collaboration avec la F.F.J.D.A.. Avec laquelle elle est liée par un protocole d'accord.

Pour enseigner à des déficients visuels, il y a quelques principes à appliquer que l'on peut résumer avec les points suivants :

1/ En complément des démonstrations il faut bien sur donner des explications verbales très claires. Éviter de dire"faites comme ceci", "mettez votre pied là", "déplacer vous dans cette direction". Indications qui ont une référence visuelle mais qui ne représentent rien pour ceux qui ne voient pas!

Il faudra préciser quelle partie du corps entre en action, la direction droite ou gauche, intérieure ou extérieure, décrire la technique ou l'exercice à la vitesse réelle où ils sont exécutés afin de donner la notion de rythme d'exécution.

Il ne faudra cependant pas tomber dans l'excès verbal pour d'une part, ne pas lasser les jùdôkas voyants, et d'autre part ralentir le déroulement du cours lui-même.

Cet exercice d'explications orales est d'ailleurs plein d'enseignement pour le professeur qui ira petit à petit à l'essentiel. Les points importants de la technique lui apparaîtront d'autant mieux.

2/ Il ne faut pas sous prétexte qu'il y a un aveugle dans le cours se focaliser sur lui. Un bon moyen d'accélérer l'explication c'est de l'inviter comme partenaire pour la démonstration. Le non-voyant complétera de lui-même sa compréhension en touchant les parties du corps non en contact avec lui (position des jambes, état de contraction des muscles mis en tension, jeu des différents leviers.

Il faudra faire en sorte de ne pas le mettre en point de mire des autres élèves afin de respecter son anonymat.

3/ Évaluer le jùdôka déficient visuel comme une individualité au même titre que les autres. Se renseigner sur ces capacités visuelles restantes. Il existe de nombreux types de lésions oculaires : acuité visuelle diminuée, champ visuel rétréci, sensibilité aux différentes intensités lumineuses, déformations de l'image perçue, etc.… Chaque cas donne des possibilités d'adaptations variées.

La règlementation internationale pour pouvoir participer aux rencontres handisports est comprise entre la cécité complète jusqu’à la vision inférieure à 1/10 au meilleur œil avec correction et, ou, moins de 5° de champ visuel.

Quelle que soit sa déficience visuelle, il ne faut pas considérer le jùdôka comme « handicapé » mais chercher à développer ses potentialités qui sont nombreuses.

4/ Pour ceux qui le nécessitent, commencez par l’orientation dans le dôjo et sur le tatami. Un rapide tour des lieux donnera des repères pour le jùdôka, et très rapidement il n’aura plus besoin de personne pour circuler dans le dôjo. Les aveugles ont la faculté d’écholocation qui leur permet, grâce au bruit ambiant de ne pas se heurter violemment contre un obstacle. Cela suppose bien sur que le dôjo soit calme et que le cours se déroule sans bruits inutiles.

5/ Pendant le cours, donner des consignes suffisamment audibles pour aider le jùdôka à se localiser dans la salle. Ceci permet d’assurer la sécurité. Éviter de le saisir brutalement par le jùdôgi pour le tirer ou le pousser comme un objet, mais plutôt lui proposer votre aide en respectant sa dignité. La mise en place des couples de travail gagnera en sécurité si un aveugle est sur le tatami, car l’enseignant y sera encore plus vigilant !

6/ Considérer le jùdôka déficient visuel comme les autres jùdôkas. Ni surprotection, ni trop d’exigences. Attendez de lui une participation entière et un maximum d’efforts.

7/ L’idéal est l’intégration dans le cours traditionnel, mais si vous avez un groupe important de mal-voyants il est bon de les faire travailler ensemble pour l’initiation, et très vite de leur proposer de s’intégrer dans les cours avec les autres s’ils le désirent.

Pour les compétitions, et si leur niveau le permet, ils pourront soit combattre avec les clairs-voyants en se plaçant à distance de saisie avant le hadjimé soit participer aux compétitions handisports, du championnat de France jusqu’au niveau international. La règlementation étant celle de la FIJ hormis les sorties de tapis qui ne sont pas sanctionnées. Il faudra les informer sur la règlementation de l’IBSA (fédération internationale du sport pour aveugles).

8/ Être à l’écoute des étudiants, leur demander de quel type d’assistance ils ont besoin. Ils ne voient pas, mais ils « entendent », souvent mieux que nous !

8bis/ Éviter les a priori : certain aveugle excellent dans le newaza car le corps à corps donne de meilleures informations sur la position de l’adversaire, mais certains aveugles sont très performants dans les balayages, d’autres dans les ukémis ou les katas. Aucun aspect du jùdô ne leur échappe à cause du handicap visuel. Tout est question de travail… Comme nous !

9/ Les jùdôkas handicapés visuels ne veulent pas être regardés avec pitié ou charité. Ils désirent pratiquer comme nous et être appréciés dans la mesure de leur mérite et non par le fait qu’ils sont différents des autres pour un sens qu’ils ne possèdent pas. Ils font partie de la grande famille du jùdô.

10/ Avoir un jùdôka aveugle dans son cours enrichi l’enseignant, lui ouvre des pistes pédagogiques qu’il n’aurait jamais exploitées sans cela. Pour les autres élèves c’est une source d’ouverture d’esprit de connaissances nouvelles, et permet de façon concrète l’application du principe prôné par le maître Jigoro Kano : « entraide et prospérité mutuelle »

Jean-Claude PRIEUR

APPORTS DU JÙDÔ CHEZ LES HANDICAPÉS VISUELS

La pratique du sport en loisir ou en compétition est très recommandée chez les personnes valides, il en est de même chez les personnes atteintes d’un handicap physique sensoriel ou mental.

Au-delà des bienfaits évidents de toute activité physique et sportive, celle-ci représente pour eux un moyen privilégié d’échapper à une vie sédentaire et isolée comme c’est souvent le cas chez les personnes atteintes d’un handicap.

Pour les aveugles et mal-voyants, le jùdô est un instrument qui va leur permettre de développer leurs capacités physiques et d’avoir une meilleure adaptation dans leur vie de tous les jours.

Le jùdô contribue à développer ces objectifs dans trois secteurs principaux : moteur, psychologique et social.

| JÙDÔ et

HANDICAP VISUEL

I - La naissance La pratique du jùdô par les handicapés visuels si elle existe depuis de nombreuses années, n'a rejoint officiellement Handisport que depuis 1983. On retrouve un article dans la revue Kodokan de 1951 traitant du jùdô et des aveugles. Il y est question d'un anglais M. O. Lowell, grand sportif qui perdit la vue et se mit au jùdô avec succès. Il écrit : " À mon grand bonheur, j'ai découvert que le jùdô n'est pas perdu pour moi et je peux dire par les mouvements du corps de l'autre, quelles attaques il va exécuter... Je ne pense pas que la majorité du monde des aveugles réalise quel immense réconfort ce sport serait pour eux et quelle assurance il leur apporterait". Un des premiers à s'intéresser en France à l'enseignement du jùdô aux aveugles fut Hubert Benady. Il fut le premier à organiser des rencontres spécifiques pour handicapés visuels, dont un officieux France Angleterre en 1985. Parallèlement, le jùdô pour handicapés physiques et visuels était représenté dans une commission de la F.F.J.D.A., la commission jùdô et personnes handicapées, mise en place par Jacques Delataille dès 1972. Parmi les 5 catégories de handicap reconnnues par la FFH (Fédéatin Française Handisport), la plus récente à pratiquer le sport de façon structurée est celle des aveugles et mal voyants. Il est vrai qu'avant 1981, date de la création à Paris de l'association internationale du sport pour aveugles (IBSA, International Blind Sport Association), il n'y avait pas d'organisme international officiel régissant le sport pour aveugles. Décembre 1984 Le premier protocole d'accord entre la FFH et la F.F.J.D.A. est signé Avril 1985 Un premier responsable international IBSA est nommé pour le jùdô en la personne de Chris Attrill (GB). Octobre 1985 Un premier stage international s'est déroulé au CREPS de Strasbourg sous l'égide de la FFH et à l'initiative du Docteur Michel Weil, premier directeur technique national fédéral jùdô de la FFH. Au cours de ce stage, s'est tenu un séminaire sur le thème "Comment développer le jùdô pour les personnes handicapées visuelles en Europe". Décembre 1985 Le docteur Michel Weil devient président du sous comité jùdô de l'IBSA. C'est le début de l'essor international. Mai 1986 Les premiers championnats de France sont organisés à Toulouse. La marraine de ces championnats est Brigitte Deydier, championne du monde. II- Progrès et consécration : Juillet 1987 Premier championnat d'Europe organisé à Paris lors des jeux internationnaux handisport. 3 pays seulement participaient (la France, la Hollande et la Grande Bretagne). Dés cette époque la F.F.J.D.A. a soutenu activement le jùdô pour les handicapés visuels. Le Dr Jean-Claude Brondani représentait la F.F.J.D.A. lors de ces premiers jeux. Un arbitrage spécifique se cherche sous l'impulsion de Bruno Carmeni, arbitre international de l'UEJ, responsable du jùdô pour handicapés visuels Italiens. Il milite pour une formation spécifique des ses collègues à l'arbitrage des compétitions IBSA. Février 1988 2e Tournoi international à Strasbourg avec la participation du Japon. Octobre 1988 Le jùdô entre aux Jeux Paralympiques à Séoul 9 nations, 33 combattants ; premier meeting pour arbitres et coachs. La France se classe troisième derrière le japon largement en tête et l'Angleterre Cette première intégration dans les Jeux Paralympiques va donner un élan nouveau pour le jùdô handisport handicapés visuels. Les rendez-vous se succèdent, avec à chaque fois des stages de préparation de plus en plus nombreux. Championnats de France : 1986 TOULOUSE 1987 STRASBOURG 1988 LONGJUMEAU 1989 BORDEAUX-TALENCE 1990 CHATENAY MALABRY 1991 FONTENAY LE CONTE 1992 TOULOUSE 1993 CREDIN 1994 BESANCON 1995 REIMS 1996 MARLY LA VILLE 1997 PAS DE CHAMPIONNAT 1998 LORIENT 1999 PONT DE SALARS 2000 BLANQUEFORT 2001 MEZES 2002 ST AMAND MONTROND 2003 ??? 2004 ??? 2005 ??? 2006 ??? 2007 ??? 2008 ??? 2009 ??? 2010 ??? 2011 ??? 2012 ??? 2013 ??? 2014 ISSY-LES-MOULINEAUX 2015 METZ 2016 HOULGATE 2017 CEYRAT 2018 ??? 2019 ??? 2020 ??? 2021 PERPIGNAN 2022 TREMBLAY-EN-FRANCE 2023 MOUVAUX Championnat d'Europe : 1987 Paris (France) 1989 Manchester (Grande Bretagne) 1991 Sassari (Sardaigne) 1993 Valence (France) 1995 Valladolid (Espagne) 1er championnat par équipe, la France gagne. Premier championnat d'Europe féminin. 1997 Citta di Castello (Italie) 1999 Mitterstill (Autriche) 2001 Ufa (Russie) 2003 ??? 2005 Rotterdam (Pays-Bas) 2007 Bakou (Azerbaïdjan) 2009 Debrecen (Hongrie) 2011 Crawley (Royaume-Unis) 2013 Eger (Hongrie) 2015 Odivelas (Portugal) 2017 Walsall (Ukraine) 2019 Genova (Italie) 2022 Cagliari (Italie) Championnat du monde : 1990 Assen (Pays Bas) Daniel Fourcade premier champion du monde français 1994 Colorado Springs (États-Unis) 1998 Madrid (Espagne) premier championnat du monde par équipe la France est sacrée championne du monde 2002 Rome (Italie) 2006 Brommat (France) 2010 Antalya (Turquie) 2014 Colorado Springs (États-Unis) 2018 Odivelas (Portugal) 2022 Bakou (Azerbaïdjan) III - Évolution : À partir de 1989, Jean-Claude Prieur remplace le Dr Weil au poste de Directeur Technique Fédéral. De nombreux pays intègrent l'IBSA. Le nombre de compétiteurs augmente et leur niveau monte. Aux derniers championnats du monde à Madrid un jeune 6e dan Japonais a participé et obtenu la médaille d'Argent. À partir de 1992, Marc Fleuret, jeune entraîneur fédéral donne un nouveau souffle à l'équipe de France. Le jùdô handisport pratiqué par les déficients visuels a énormément évolué sur le plan de qualité du jùdô mais beaucoup moins sur celui de la quantité de pratiquant (35 compétiteurs au dernier championnat de France) De gros efforts sont faits pour développer la discipline : Intégration des non- voyants dans les clubs Implantation dans les centres spécialisés Stage avec les valides En 2001 Marc Fleuret est nommé DTF et Olivier Duplan entraîneur national. https://www.judo.ovh/compl%C3%A9ments/handicap/histoire.html |

ESPACE D'ATTAQUE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES,

TACTIQUES ET SPATIALES CHEZ LES JÙDÔKAS VOYANTS ET NON VOYANTS

Catherine FINET-GUEVEL

PICHANGES 21120

Dans le champ d'étude des stratégies spatiales en jùdô évaluées plus particulièrement au moment de l'attaque debout, on découvre l'existence sur le tapis de zones offensives préférentielles organisées autour de l'arbitre central mais surtout autour de la bande orange, zone limite de l'aire d'affrontement. On décide alors de s'interroger sur l'existence d'une influence d'une déficience visuelle sur ce processus particulier de structuration de l'espace d'attaque. À partir d'une analyse vidéo, on procède donc à une comparaison statistique des déterminants techniques tactiques et spatiaux du type de jùdô pratiqué par deux populations nécessairement voyante et non voyante. Et les jùdôkas non voyant génèrent bien des conduites particulières. Principalement ils privilégient le centre du tatami pour attaquer et marquer, et se servent de l'arbitre central comme point de repère. Ils connaissent une faible mobilité offensive compensée par une forte efficacité dans l'attaque. Cependant ces caractéristiques semblent moins dépendantes de la nature du handicap vécu que de la présence d'un code d'arbitrage spécifique et différencié. Avec la modification en projet d'une règle concernant la bande orange, il s'agira prochainement de confronter à nouveau ces deux populations dans des conditions réglementaires identiques.

LE SECTEUR DE LA MOTRICITÉ

La cécité provoque des problèmes moteurs tels que la difficulté d’acquérir le réflexe d’attitude qui par l’utilisation du contrôle visuel met le corps dans une position verticale. La maîtrise de son schéma corporel (prise de conscience de son corps comme d’un tout, image du corps en trois dimensions), de son équilibre (essayez de tenir en équilibre sur un pied les yeux fermés !) de sa coordination et de son orientation dans l’espace, sont indispensables pour être bien dans son corps.

Le jùdô est une discipline qui fait énormément appel à toutes ces notions, et sa pratique régulière remplacera avantageusement une rééducation souvent peu motivante :

Les ukemis :

Il est essentiel pour un aveugle de savoir tomber dans toutes les directions sans dommage. Son handicap le confronte journellement à des obstacles qui le font trébucher. Il saura amortir les chutes et surtout acquerra de l’aisance dans ses déplacements car il craindra moins les chutes.

L’équilibre :

Notion fondamentale en jùdô c’est un élément indispensable pour le non-voyant. La maîtrise de son équilibre lui donnera une bonne intégration de l’espace qui l’environne.

Le sens de l’esquive et de l’anticipation :

Le travail du Tai-Sabaki au sens large permet au non voyant d’absorber les chocs par un déplacement harmonieux du corps qui ainsi ne s’oppose pas directement à la force rencontrée. Cela lui évite beaucoup de désagrément dans sa vie de tous les jours. De même le travail en SEN NO SEN permettra d’éduquer le sens de l’anticipation qui est un point faible lorsque la vue fait défaut.

Le mouvement :

Comme le jeune voyant, l’enfant aveugle va construire son corps à partir d’expériences motrices les plus variées possibles. Le jùdô, par la richesse des situations mises en place dans un environnement sécurisant (tatamis) lui permettra d’explorer les composantes de l’acte moteur telles que la force, la vitesse, l’agilité, etc.

Cela lui donnera des armes pour combattre la tendance à la sédentarité propre à une personne qui ne maîtrise pas sa fonctionnalité.

Les sensations kinesthésiques :

On peut dire que le fait d’être aveugle ne gène pas à proprement parler la pratique du jùdô. En réalité le jùdôka voyant ne se sert pas de la vue pour regarder son adversaire pendant le combat. Il adapte son comportement en ajustant ses actions de manière plus sensitive que réfléchie. C’est ce qu’explique le Maître MICHIGAMI lorsqu’il montre son front en disant « ici c’est connu », puis montrant son corps « mais là ça ne l’ait pas ! »

Sur ce plan, le jùdôka aveugle à peut-être un avantage car pour connaître un mouvement c’est avec son corps qu’il est obligé de l’appréhender. Se sera plus long, lui demandera plus de travail, mais une fois acquis ce sera imprimé. Faites l’expérience de vous bander les yeux pour l’étude d’une technique…

LE SECTEUR PSYCHOLOGIQUE

L’autonomie :

Le jùdô enseigne aux aveugles la prise d’initiative sans risques excessifs. Le travail en liaison de préhension avec le partenaire autorise l’expérimentation motrice. Le couple partenaire-adversaire module les possibilités d’action dans le sens d’une expérimentation pas essais et erreurs riche en découvertes, qui deviennent source de progrès pour l’initiative. Le sens de l’attaque, la prise de risque, la stratégie du combat, tous ces éléments vont dans le même sens.

La motivation :

Le jùdô est attrayant car il permet aux déficients visuels de se confronter aux voyants avec les mêmes chances de succès. Les jùdôkas aveugles peuvent participer à des compétitions officielles de l’I.B.S.A., mais aussi à celles des valides. Ils peuvent y obtenir les mêmes grades qu’eux. Ceci contribue à les confronter dans le sentiment d’égalité avec les autres et efface en partie leur handicap.

LE SECTEUR SOCIAL

Le combat contre l’isolement :

Le handicap quel qu’il soit implique un isolement et une sédentarité. Faire partie d’un club de jùdô donne l’opportunité de sortir des établissements spécialisés souvent nécessaire à l’éducation des jeunes handicapés Cela permet de rencontrer des gens différents, et de se mesurer avec des chances égales.

Le respect des règles et des autres :

Les aveugles sont souvent méfiants de leur environnement, et évitent les contacts qui sont source d’insécurité. C’est pourquoi la motivation engendrée par la pratique du jùdô, l’activité physique intense, va faciliter les relations et promouvoir l’intégration dans le monde des voyants.

L’aspect sécuritaire :

Le jùjutsu est une composante du jùdô qui est également ouverte aux aveugles. Savoir se défendre, comme chez les voyants, donne confiance en soi. L’idée de ne pas être démuni de ressources en cas d’agression, est aussi un facteur d’égalité des chances important. Cela apporte un renforcement de l’estime de soi et augmente l’esprit de décision nécessaire pour faire face à ces types de situations.

Le mental jùdô et l’esprit sportif : le jùdô et son code moral élèvent la pratique physique au-delà du simple exercice corporel. L’éthique qui s’y développe va renforcer l’aptitude du jùdôka aveugle à faire face à l’adversité. Or c’est bien là l’essentiel du problème que de dépasser un état dont il faut faire le deuil, et construire sa personnalité avec des éléments positifs.

Le plus souvent c’est le milieu dans lequel évolue la personne qui n’est pas adapté : si une porte est ouverte, l’aveugle qui la traverse n’est pas handicapé. Mais si on lui ferme au nez…Qui est-ce ?

Jean-Claude PRIEUR

Organisation de l'option Jùdô

et Personnes Handicapées

au B.E.E.S. 1er degré

Jùdô

U.V. 1

Être titulaire du B.E.E.S.

1er degré Jùdô

U.V. 2 "Connaissance du milieu"

Suivre le stage de formation "Connaissance des milieux de l'inadaptation",

organisé chaque année conjointement par les Fédérations

de sport pour handicapés et la F.F.J.D.A..

L'encadrement est assuré par des responsables des différentes

Fédérations de sport pour handicapés et la Commission Nationale

jùdô et Personnes Handicapées

de la F.F.J.D.A..

Évaluation des stagiaires par les formateurs de la F.F.J.D.A..

U.V. 3 "Approche pédagogique"

Suivre le stage de formation "La pédagogie du jùdô

et les Handicapés", organisé chaque année conjointement

par les Fédérations de sport pour handicapés et la F.F.J.D.A..

L'encadrement est assuré par des professeurs de jùdô

spécialisés ou des intervenants particuliers désignés

conjointement par les Fédérations de sport pour handicapés

et la F.F.J.D.A..

Évaluation des stagiaires par les différents cadres du stage.

U.V. 4 "Stage en situation"

Effectuer 2 stages en situation.

Ces stages doivent obligatoirement couvrir deux des trois types de handicaps

(mental, moteur, sensoriel).

Ils s'effectueront soit dans une ou plusieurs associations sportives pour handicapés,

un ou plusieurs clubs de jùdô,

un ou plusieurs établissements pour handicapés (30h minimum d'enseignement

par type de handicap).

La participation technique et pédagogique à une rencontre nationale

organisée par une Fédération sportive handicapés,

permet toutefois de valider un des deux stages. Dans ce cas particulier, le

stage en situation d'enseignement devra obligatoirement s'exercer auprès

de personnes présentant un handicap différent de celui des participants

à la rencontre sportive.

À charge au candidat de trouver ou de se faire aider par le délégué

de ligue de la Commission Jùdô

et Personnes Handicapées pour trouver des terrains de stage.

U.V. 5

- Rédaction d'un mémoire portant sur l'expérience du travail

du candidat, sur le type de handicap de son choix (35 pages environ).

ou

- Réalisation d'un document vidéo accompagné d'un commentaire

écrit.

Pour de plus amples informations s'adresser, par écrit, à la

Commission Jùdô et Personnes

Handicapées de la F.F.J.D.A..

Les renseignements suivants doivent figurer dans le document écrit :

nom, prénom, adresse, lieu, année, sujet du mémoire.

Obtention et envoi du diplôme

L'envoi du mémoire en 3 exemplaires accompagnés des attestations

de réussite aux U.V.1, U.V.2, U.V.3 et U.V.4 seront présentés

à la commission de validation à la session d'octobre ou à

celle du moi de mai.

Après validation des U.V., le diplôme est signé par les

présidents de la F.F.J.D.A.,

de la F.F.H., de la F.F.S.A. et de la F.S.S.F. et envoyé directement

au candidat. Le mémoire sera éventuellement retenu pour figurer

au Centre de Documentation et d'Information de la F.F.J.D.A.

après accord de l'auteur.

Sources :

http://www.handisport.org/content/competition/judo.php

http://judo.handisport.so.pagesperso-orange.fr/judo_et_handicap_visuel.htm

http://www.judo-alsace.com/site/Le_Judo_Handicap-69.html

http://www.judopourtous.be/

LONGUE HISTOIRE AVEC NOTRE LUTTE POUR LA RECONNAISSANCE DES ARTS MARTIAUX POUR SOURDS. Il a toujours été personnellement exprimé par l'ancien promoteur et président de l'ISMAF et de l'IMAFD Francesco Faraone, toujours champion de karaté et de jùdô pour avoir participé à tant de championnats pour les entendants (Italie) pendant de nombreuses années de souffrance dans la lutte pour la reconnaissance des Jeux mondiaux des sourds pour apporter le nouveau CISS Part 2 traite du jùdô et du karaté depuis 1975, à propos de la délégation italienne de la FISS au 23e congrès du CISS à Lake Placid 1975 aux États-Unis, où ils n'ont approuvé que le jùdô mais ont rejeté le karaté. Dans le succès ultérieur, la première fois pour les 13e Jeux mondiaux des sourds à Bucarest (Roumanie) 1977, la compétition de jùdô des pays étrangers a été annulée par certains membres d'Italie, de France et d'Australie. Francesco Faraone a décidé de poursuivre sa mission pour la première fois en 1977 au Japon pour essayer de rassembler des sourds avec des experts du jùdô et du karaté, et finalement F. Faraone a été invité par la Japan SILENT Sports Federation pour avoir la chance de visiter le premier All Japan Judo and Championnat de Karaté pour Sourds à Toyohashi City est une ville japonaise de la Préfecture Aichi a décidé de fonder une nouvelle fédération "INTERNATIONAL SILENT MARTIAL ARTS FEDERATION" organisation autonome et indépendante sans autorité gouvernementale avec des membres fondateurs : Francesco Faraone, Hiroshi Furumi et d'autres représentants SILENCIEUX de Japon en novembre 1978. Et il a continué à faire l'appel avec CISS. Au Congrès CISS à Méribel (France) 1979, le représentant de l'ISMAF a été invité par le président du CISS, J. Jordan qui a été amené à vérifier le piège avec de nombreux pays européens communistes. Ils ont voté contre le passage de huit pays étrangers et ont approuvé la nouvelle discipline de karaté avec n'était pas lisse contre le statut CISS d'approuver plus de 5 pays étrangers également. Depuis l'ISMAF a fait la rupture de relation amicale avec le CISS. Commencé en 1979 pour tous les 8e championnats du monde de jùdô et de karaté des sourds 1995 en collaboration avec l'Association américaine des sourds sous la direction d'Evelio Arteaga lors de la conférence ISMAF à Miami (USA) a approuvé la modification d'un terme DEAF (sourd) remplacé par le terme SILENT (silencieux) sous la demande de l'Américain Frank J. Lala pour faciliter l'entrée aux Sourdlympiques. Ce titre a été changé : "FÉDÉRATION INTERNATIONALE D'ARTS MARTIAUX DES SOURDS". Lors du 9e championnat du monde d'arts martiaux pour sourds à Trondheim (Norvège) en 1997, la nouvelle discipline du taekwondo est inscrite pour la nouvelle troisième discipline des championnats du monde. Depuis, le 13e championnat du monde d'arts martiaux a déjà été couronné de succès. Un nouveau président de l'ICSD, australien, John M. Lovett, a voulu accepter l'hospitalité de deux représentants de l'IMAFD, Francesco Faraone (Italie) et B. Goebl (Autriche) au 36e Congrès CISS 1999, Davos en Suisse. La majorité des fédérations sportives étrangères sourdes affiliées au CISS ont accepté d'inscrire le propre membre associé officiel de l'IMAFD. Lorsque le président du CISS (Collectif Interassociatif sur la Santé), J. Jordan a voulu visiter Buenos Aires, Argentine (1999) et a exposé son discours lors de la cérémonie d'ouverture du 10e Championnat du monde d'arts martiaux pour collaborer et travailler ensemble, même l'ICSD (Comité International des Sports pour Sourds). A l'occasion des Jeux Olympiques des Sourds à Rome (Italie) en 2001 pour la première fois pour l'ouverture officielle de l'événement au 11e Championnat du Monde d'Arts Martiaux avec la nouvelle quatrième discipline de Kung Fu (Arts Martiaux Chinois) également venu visiter Les représentants de l'ICSD Loves J. (Australie) et Renzo Corti (Italie) avec l'atmosphère d'amitié pour promouvoir l'avenir des Jeux Olympiques des Sourds. Le président de l'IMAFD, E. Dominguez (Argentine) a participé au 38e Congrès de l'ICSD à Sundvall en Suède en 2003 pour promouvoir la coopération avec l'ICSD pour le prochain 12e Championnat du monde d'arts martiaux à Moscou (Russie) en 2004. Cependant, lors du 12e championnat du monde d'arts martiaux à Moscou (Russie) 2004, les représentants de l'ICSD n'ont pas participé et une délégation de l'EDSO comprenant le président des frais de ligue, Valery Rukhledev (Russie) en collaboration avec l'Association russe des sourds martiaux Arts sous la direction d'Alexander Golubev. Malgré cela, l'ICSD et l'IMAFD travaillent en collaboration. Par ailleurs, Francesco Faraone, président de l'IMAFD, a été accueilli pour la première fois au 39e Congrès ICSD à Melbourne (Australie) 2005 pour proposer trois disciplines d'arts martiaux : Jùdô, Karaté et Taekwondo les prochains Deaflympics à Taipei (Taiwan) 2008 (premier temps !). Cette proposition fut immédiatement approuvée par la majorité des pays étrangers membres et promeut le projet du 13e Championnat du Monde d'Arts Martiaux à Paris (France) 2006. Pourtant, la situation a été brutalement perturbée : deux ans de retard, transfert place à Toulouse pour raison technique d'organisation. La dernière chance à Toulouse (France), le président, M. Faraone était une grande déception devant le manque de respect pour ce membre IMAFD associé par l'ICSD. L'ICSD avait pris l'initiative par sa dominance malgré le manque d'expérience des arts martiaux ou de l'organisation française des sports sourds responsable et aussi plus de confusion que François Kalef ou l'organisateur Le personnel n'a rien fait pour préparer un congrès IMAFD mais du coup prendre la petite salle était trop étroite aux membres mécontents discutent également de certaines controverses ! Francesco Faraone regrette d'avoir pris sa décision de quitter son poste de président jusqu'au relais présidentiel Eduardo Dominguez (Argentine) et à la fin Kim Jae Wha (Corée du Sud) aujourd'hui. Après le changement de la situation politique, des séminaires techniques IMAFD ont commencé à être organisés à partir de Stockholm - Suède (2011), Policoro - Italie (2014) et Charlottenberg - Suède (2016) pour décider de toute urgence du changement du nouveau comité directeur de l'IMAFD. IMAFD annonce d'informer tous les nouveaux changements Comité exécutif pour le chargement des séminaires techniques pour suivre le statut respectivement pour les meilleurs projets futurs organisera la réunion extraordinaire de l'IMAFD qui se tiendra à Moscou (Russie) du 27 au 30 octobre 2016. PROPOSITION ALTERNATIVE POUR L'AVENIR DU COMITÉ DE L'IMAFD

A) L'IMAFD doit continuellement s'engager dans l'activité de séminaires techniques et de réunions pour tous les nouveaux membres réservés aux instructeurs qualifiés, enseignants, arbitres et responsables de chaque discipline de Fitness et Sports pour participer à tout événement culturel international important réunissant des personnes sourdes et entendantes. B) IMAFD veut contribuer à l'enseignement de notre propre langue des signes à tous les instructeurs entendants et les enseignants peuvent apprendre et communiquer avec tous les élèves sourds pour trouver le meilleur starter du futur. C) IMAFD ajoute pour ouvrir d'autres nouveaux sports de combat ou arts martiaux non compétitifs : Aïkido, Hapkido, Kick-boxing, Jiu-Jitsu, MMA, Sambo, Self-Défense et Arts martiaux chinois, etc. Disciplines de combat qui travailleront avec le nouveau développement de l'avenir avec facilité collaboration ICSD à promouvoir. L'ouverture d'écoles pour enfants ou adultes sourds. D) IMAFD veut être l'hôte officiel d'autres instances pour notre apport de spectacle de démonstration de ces disciplines base de connaissance pour tous les autres sports sera installé en office certains Jeux Sourdlympiques ou autres compétitions pour devenir chaque discipline reconnue Journal. E) Même tous les enseignants sourds et experts de leurs arts martiaux peuvent être représentés par l'IMAFD que les nouveaux membres doivent ouvrir et inscrire de nouveaux arbitres qualifiés pour les compétitions internationales ICSD. Après de nombreuses années sous le président de l'IMAFD Francesco Faraone (Italie) comme son expérience de l'organisation technique depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, sur ce dernier championnat du monde d'arts martiaux à Toulouse (France) la raison pour moi-même a engagé une déception totale pour la culpabilité de quelque chose qui manque de respect d'une autre organisation. Il demande l'offre d'ouverture de nouveaux candidats aux élections pour former le nouveau personnel du comité qui peut venir sourd et entendant les personnes sourdes connaissant les langues sourdes doivent être compétents en fitness et maîtres d'arts martiaux aussi qualifiés que l'expérience dans le monde des arts martiaux. Seuls nous pourrions travailler ensemble la base de connaissances de ce monde des différents arts martiaux pour encourager tous les sourds. Maintenant, il faut reporter une autre date a convoqué l'assemblée extraordinaire aussi petit problème d'organisation. Le président honoraire de l'IMAFD, Kim Jae Wha (Corée du Sud) et le vice-président Francesco Faraone (Italie) avec le comité exécutif de l'IMAFD que nous laissons préparer pour tous les vœux d'un meilleur avenir travaillant pour le monde entier le plus grand arts martiaux pour les sourds et les entendants . Si une possibilité en collaboration avec certains représentants étrangers s'organisera chez un favori dans de nombreux pays en développement et des représentants internationaux autour pour trouver le meilleur développement futur pour promouvoir les Jeux mondiaux d'arts martiaux handicapés ou sourds (pas encore décidé de choisir le nouveau titre pour un international événement). Maintenant, moi-même pour vous souhaiter et décider tous de choisir un meilleur futur starter, et surtout de profiter du reste pour la collaboration avec Deaflympics lors de la première compétition de jeux Deaflympics après une longue histoire de lutte politique avec le chemin du grand esprit de samouraï pour les malentendants ! Maintenant, IMAFD souhaite que tous les anciens et nouveaux membres puissent participer à la nouvelle direction de cette fédération dans la continuité du meilleur projet de développement pour tous les arts martiaux du monde entier pour les sourds confidentiels et vous pouvez prendre l'application il y aura des élections au Japon 2018 occasion de grande célébration du 40e anniversaire de la fondation de l'ISMAF et de l'IMAFD. |

- 04 titres Paralympiques (1

en 1992 et 2016, 2 en 2004) malvoyant

- 19 titres Mondiaux handisport

(2 en 2006 et 2022 (4), 1

en 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2018,

2019 et 2021 (15)) 10 titres malvoyant

+ 9 titres malentendant

Daniel

Fourcade est Champions du Monde IBSA,

malvoyant |

1990 Assen, Pays Bas |

|

|

Joël Gichtenaere

est Champion Paralympique,

malvoyant |

1992 Barcelone, Espagne |

|

|

Joël Gichtenaere |

|||

Cyril Jonard

est Champion du Monde

(IMAFD, malentendant) |

1995 Miami, États-Unis |

||

Cyril Jonard

est

Champion du Monde (IMAFD,

malentendant) |

1997 Trondheim, Norvège |

||

Cyril Jonard

est

Champion du Monde (IMAFD,

malentendant) |

1999 Buenos Aires, Argentine |

||

Cyril Jonard

est Champion aux Jeux Mondiaux IBSA,

malvoyant |

2003, Québec, Canada |

||

Cyril Jonard

est Champion du Monde

(IMAFD, malentendant) |

2004

Moscou, Russie |

||

Cyril Jonard

et Karima Medjeded sont Champions

Paralympiques, malvoyant |

2004

Athènes, Grèce |

|

|

Karima Medjeded |

|||

Cyril Jonard

et Sandrine

Martinet sont

Champions du Monde IBSA,

malvoyant |

2006 Brommat, France |

1 1 |

|

Cyril Jonard

est Champion du Monde

(IMAFD, malentendant) |

2008 |

||

Frédéric Gouttenoire est

Champion du Monde Deaflympics,

malentendant |

2009 Taïpei, Chine |

|

|

Frédéric Gouttenoire |

|||

Sandrine

Martinet Championne aux Jeux Mondiaux

IBSA, malvoyant |

2011 Antalya, Turquie |

|

|

Cyril Jonard

est

Champion du Monde (IMAFD,

malentendant) |

2012 Margarita Vénézuela |

||

Camille Brasse est Champion

du Monde Deaflympics,

malentendant) |

2013 Sofia, Bulgarie |

|

|

Camille Brasse

|

|||

Sandrine

Martinet Chanpionne de la Coupe du Monde

IBSA, malvoyant |

2015

Eger, Hongrie |

|

|

Sandrine

Martinet est Championne Paralympique,

malvoyant |

2016 Rio de Janeiro, Brésil |

1 1 |

|

Sandrine

Martinet est Championne

du Monde IBSA,

malvoyant |

2018 Atyraou, Kazakhstan |

2 2 |

|

Sandrine

Martinet est Championne

du Monde IBSA,

malvoyant |

2019 Fort Wayne États-Unis |

3 3 |

|

Raphael Ourednik est

Champion du Monde (IMAFD,

malentendant) |

2021 Versailles, France |

|

|

Raphael Ourednik |

|||

Cyril Jonard

et Hélios Latchoumanaya sont

Champions du Monde IBSA,

malvoyant |

2022 Bakou, Azerbaïdjan |

1 1 |

|

Hélios Latchoumanaya |

|||

Hélios Latchoumanaya

est Champion du Monde IBSA,

malvoyant |

2023 Birmingham Royaume-Uni |

2 2 |

|

Hélios Latchoumanaya

|

|||

Les stars Mondiales :

|

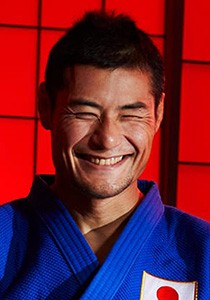

Satoshi Fujimoto Or Paralympique : 3 Or Mondial : 1 |

Histoire |

Né en 1975 dans la préfecture de Tokushima. Sélectionné pour représenter le Japon en judo en tant qu’athlète paralympique à déficience visuelle classe B2 (mal voyants), catégorie 66 kg. Son œil gauche possède une vision aujourd’hui quasiment nulle suite à un accident à 5 ans année où il commence à apprendre le judo à l’âge, puis se tourne vers le judo pour déficients visuels pendant ses études à l’École préfectorale pour non-voyants de Tokushima. Première sélection pour les Jeux paralympiques d’Atlanta en 1996, à 21 ans, où il remporte une médaille d’or, tout comme lors des deux tournois suivants. Il obtient l’argent à Beijing en 2008. Il n’est pas sélectionné en 2012 à Londres, mais retrouve le podium avec le bronze en 2016 à Rio. Il vise aujourd’hui les Jeux de Tokyo en 2020. |

Palmarès |

Jeux Paralympique : |

|

Antonio Tenorio Or Paralympique : 4 Or Mondial : 1 |

Histoire |

Né le 24 octobre 1970, c'est un jùdôka brésilien. Enfant il a perdu la vision de l'oeil gauche dans un accident en jouant avec une fronde et l'oeil droit six ans plutard à cause d'une infection devenant aveugle à 19 ans. |

Palmarès |

Jeux Paralympique : Médaille d'or à Atlanta en 1996 (86 kg) Médaille d'or à Sydney en 2000 (90 kg) Médaille d'or à Athens en 2004 (100 kg) Médaille d'or à Beijingen 2008 (100 kg) Médaille d'argent à Londres en 2012 (100 kg) Médaille de bronze à Rio de Janeiro en 2016 (100 kg) Championnat du Monde IBSA : Médaille d'or à Brommat en 2006 |