L'argument

d'autorité c'est sous entendre la véracité d'un

argument par la citation d'une personne connue et légitime dans un domaine

(ipsedixitisme)

Cet argument est souvent utilisé en jùdô

en faisant référence à un haut gradé et/ou plus

rarement un champion réputé. En réalité, ce n'est

pas parce qu'une personne réputée a dit quelque chose que c'est

nécessairement vrai. Le mieux à faire, c'est de croiser ses sources

et analyser les choses du point de vue de la logique.

Voici une liste d'idées reçues fausses que

l'on peut rencontrer dans le monde du jùdô

:

Certaines idées reçues ci-dessous vous paraitront évidentes

alors que certaines autres vous paraitront fausses, à vous de voir...

Idée reçue sur les passages de grade

:

Certains confondent le passage de grade qui est une évaluation

et la remise de grade

qui est la "passation"

de la nouvelle ceinture.

Les idées reçues en arbitrage

:

Le résultat "ex aequo" du Championnat

du monde de jùdô de 2023 de la catégorie des + 100 kg

n'est pas le premier mais le deuxième. Au

championnat de France de 1945, PAISANT-DU-CLOS et PIQUEMAL

Roger ont terminé premier ex aequo. Au

championnat de France de 1945, Bernard

Pariset et Henri

Courtine (ou Guy Cauquil)

Voici les cinq règles les plus fréquemment mal interprétées

:

- Les contres

(c'est l'attaque si suit une esquive, un blocage ou un retour d'attaque) sont

autorisés quelque soit la

catégorie d'âge. Seul les

sutémis et les makikomis sont interdits jusqu'à la

catégorie Benjamin

incluse. Le contre est l'accommodation à savoir l'ajustement (cession)

d’un individu grâce à sa capacité d’apprentissage

(de compréhension) (tora

no maki). Dans ce cas, Tori

est le défenseur. Il fait partie du jùdô

autant que l'assimilation à savoir l'ajustement de la situation grâce

à sa capacité d'application des connaissances

(ryu no

maki) de l'individu. Dans ce cas, Tori

est l'attaquant. Bien sûr, ces deux approches s’influencent l’une

l’autre dans le sens où tout apprentissage

(seicho) amène un accroissement des connaissances

et que toute application des connaissances

nécessite un apprentissage

(une compréhension) de la situation.

- À partir des catégories cadet(tte)

incluses, les clés

de bras au niveau des coudes et les étranglements

sont autorisés que si l'adversaire est au sol que depuis 2017. Avant

2017, ils étaient autorisés debout également.

- Les saisies

de départ sont obligatoires jusqu'à la catégorie Poussin

incluse.

- Placer une main dans le dos en passsant sous l'aisselle est autorisé

quelque soit la

catégorie d'âge.

- La saisie de

départ obligatoire doit être fondamentale (une main

à la manche et une main au revers au niveau de la clavicule), pieds non

avancés. Si les adversaires sont de garde opposées (un droitier

et un gaucher), la main tenant le revers doit être alternativement placée

au-dessus.

L'arbitre annonce Soremade directement après :

- le signal

sonore de fin du temps du combat

(et pas Matte puis Soremade) : signal

sonore de fin du temps du combat

puis directement Soremade

- un Ippon (et pas Ippon puis Matte puis Soremade) : Ippon puis directement

Soremade

Cette confusion peut être dû aux combats à l'entraînement

où il n'y a pas de signal

sonore de fin du temps du combat.

Osaekomi :

Lorsque l'arbitre annonce "osaekomi" il tend

le bras paume tournée vers le bas, doigts serrés jusqu'à

qu'il s'assure que la table ait commencé le décompte du temps.

Une fois cette vérification faite, l'arbitre arrête son geste sans

maintenir sa position comme s'il avait un pouvoir télécinétique

tel que Maître

Yoda avec "la force" dans Star Wars !

Le vocabulaire en arbitrage :

Matte

veut dire "attendez" et non pas "arrêtez" (yame)

Soremade veut dire "c'est jusque-là" ou "jusqu'ici ou

"ça s'arrête là" et non pas "fin de combat"

Toketa

veut dire "se dénouer, se délier, se défaire"

et non pas "fin d'immobilisation"

Sonomama

veut dire "c'est tel quel, sans modification" et non pas "ne

bougez plus"

Yoshi

veut dire c'est bon, très bien, c'est partie et non pas "reprenez"

Waza-ari

veut dire "il y a technique" et non pas "demi-point"

Shido

veut dire "rectification" et pas "pénalité"

Mot |

Signification |

|

| Matte |

attendez |

Arrêtez |

| Soremade |

"c'est jusque-là" ou "jusqu'ici ou "ça

s'arrête là" |

Fin du combat |

| Toketa |

se dénouer, se délier, se défaire |

Fin d'immobiliation |

| Sonomama |

c'est tel quel, sans modification |

Ne bougez-plus |

| Yoshi |

c'est bon, très bien, c'est partie |

Reprenez |

| Waza-ari |

il y a technique |

Demi-point ou demi-Ippon |

| Shido |

rectification |

Pénalité |

| Hikiwake |

partagé |

Égalité |

| Hansoku

Make |

défaite pour faute,

violation ou infraction |

Disqualification (shikkaku) |

Idée reçue sur le mot "randori"

:

Souvent traduit par "exercice libre" alors que "exercice"

se dit "geiko"

et "libre" se dit "jiyuu". Randori

signfie plutôt bagarre

(ran, désordre ici dans un combat) maîtrisée (dori).

Idée reçue sur la compétition :

Être vainqueur d'une compétition signifie gagner dans une

catégorie d'âge, une

catégorie de poids, une catégorie sexuelle. Le grade

n'est plus depuis longtemps un critère de catégorie (sauf en 1959,

1960, 1963 et 1964) sauf en passages de grade du 1er au 4e dan (appelé

test d'efficacité ou à tord "shodan"). Le grade constitue

néanmoins une exigence minimum en compétition officielle selon

la catégorie d'âge. Le mot shodan désigne le dan du commencement

ou "premier dan" et non-pas le test d'efficacité. Cette appelation

venant probablement du fait qu'une grosse partie des candidats le sont pour

le premier dan.

Idée reçue sur le nombre de champions du monde et

champions Olympiques :

Il y a 15

titres Olympiques Français et pas 13

comme indiqué sur wikipédia (erreur de comptage)

Les idées reçues techniques :

Il existe deux formes de Kata

guruma :

- la forme en forces

antagonistes où la main saisissant la manche de Uke

peut être plus prêt du buste en créant 50% du déséquilibre

(forme Nage

no Kata)

- la forme en levier

interappui où la main saisissant la manche doit être

le plus loin possible du buste de Uke

en créant 90% du déséquilibre

Cette forme est techniquement plus facile à faire mais nécessite

de se placer directement au kake

c'est à dire au point de bascule. Lors de la présentation du Nage

no Kata, la forme en levier

interappui peut être utilisée pour pallier le manque

de capacité physique de Tori.

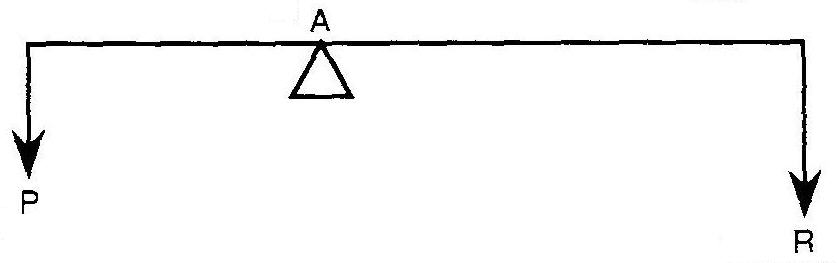

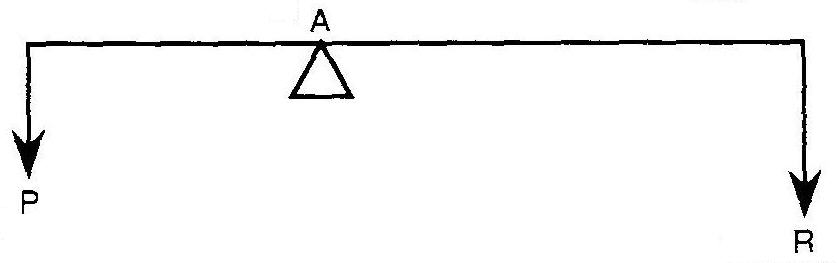

• levier interappui

le point d'appui A est situé entre la puissance P et la résistance

R. Les deux forces sont de même sens.

Exemple : la balançoire à bascule (Kata

Guruma)

C'est le principe de tous les mouvements avants.

La puissance P est d'autant plus efficace que :

- le point d'appui A est proche de la résistance R

- la puissance P est loin du point d'appui A

On utilise généralement ce type de levier pour multiplier une

force motrice. On peut aussi l'utiliser pour multiplier un déplacement

ou une vitesse.

Kesa

gatame

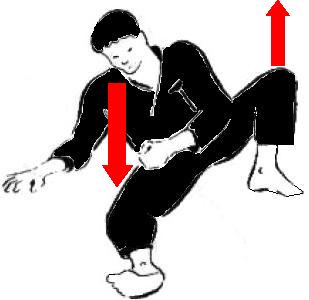

« L'action est toujours égale à la réaction ; c'est-à-dire

que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et

de sens contraires. »

— Newton

De manière moderne, on exprime que :

Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité

égale, de même direction mais de sens opposé, exercée

par le corps B.

Il faut transformer

une poussée vers le haut en poussée vers le bas

- le pieds de la jambe arrière dans les Gesa Gatame permet un

écrassement du buste de Uke

par placage des côtes du buste de Uke.

Dire aux combattants, "baisse la tête" sur une mise

en application d'un Gesa Gatame est une hérésie. Le contrôle

s'effectue avec le côté du corps

Kesa est traduit par écharpe.

C'est certes une écharpe

mais pas dans le sens que l'on lui donne en français. Kesa est une robe

de moine bouddhiste. Le "kesa

écharpe" passe par-dessus votre épaule et sous

votre bras. Uke

porte donc Tori

comme une "écharpe",

d'où Gesa-gatame.

Idées reçues sur le Kansetsu

Waza :

Hishigi n'est pas le contraire de Garami. Il veut dire "incarcéré"

et pas "bras tendu".

Kannuki veut dire "verroullé"

Garami veut dire "entrelacé"

Par ailleurs, les Kansetsu

Waza était autorisées au sol mais aussi debout

jusqu'à 2017.

Idée reçue sur Ko

Uchi Gari :

Le pied d'appuie ne doit pas restrer orteils orientés vers Uke

mais tournés sur le côté afin de permettre l'efficacité

du balayage de Tori.

Idée reçue sur O

Uchi Gari :

Le pied d'appuie ne doit pas restrer orteils tournés sur le côté

orientés mais orteils orientés vers Uke

afin de permettre l'efficacité du balayage de Tori.

Idée reçue sur la valeur symbolique de pratiquer le

jùdô

:

Certaines personnes pensent que montrer que l'on pratique le jùdô

de manière ostensible (logotype

sur le pare brise de l'automobile par exemple) est ostentatoire et une forme

de vantardise de la pratique

d'un sport d'élite alors qu'il est un sport très populaire (3e

sport olympique le plus pratiqué en France et partagé par 204

états dans le monde). Pratiquer le jùdô

n'est ni une fierté

ni une honte mais un choix

d'activités ni plus ni moins respectable

que les autres activités.

Idées reçues sur l'efficacité du jùdô

:

Avez-vous déjà vu une vraie bagarre à un contre un ? Si

les combattants commencent par du pieds-poings (le plus souvent les poings)

ils en arrivent assez rapidement au corps à corps debout puis au sol.

Voici quelques exemples pris sur Youtube :

Idée reçue sur l'efficacité

du jùdô

en cas d'agression :

Le jùdô

utilise l'ensemble du corps comme outils permettant la manipulation

(déséquilibrer et contrôler) : le but est de maîtriser

et les rares frappes

réalisées (en jùjitsu)

sont utilisées en amont pour mieux contrôler. Lors d'un combat

de jùdô,

les attaques sont réellement portées jusqu'au bout (à fond

et sans retenu), sans protection. On peut constater ainsi sa réelle efficacité

necessaire à sa mise en application en cas d'agression.

Idées reçues sur la différence entre le jùdô

et le karate :

On peut classer les arts de combat à mains nues en 2 catégories

:

- les combats à mains nues utilisant l'ensemble du corps comme armes

(karate,

boxe : percuter) : le but est de neutraliser et les rares contrôles

réalisés sont utilisés en amont pour mieux frapper. Lors

d'un combat de karate,

les attaques ne sont pas portés jusqu'au bout (à fond et sans

retenu) ou avec des protections.

- les combat à mains nues utilisant l'ensemble du corps comme outils

permettant la manipulation

(lutte moderne : jùdô-jùjutsu,

aïkidô

: déséquilibrer et contrôler) : le but est de

maîtriser et les rares frappes réalisées (en jùjutsu)

sont utilisées en amont pour mieux contrôler. Lors d'un combat

de jùdô,

les attaques sont réellement portées jusqu'au bout (à fond

et sans retenu), sans protection.

Idées reçues sur la place du jùdô

dans les arts martiaux :

Dire que le jùdô

est un "art martial de défense" est une expression incorrect.

En effet, pour que cette catégorie existe, il faudrait qu'il existe une

catégorie "art martial d'attaque". Comme aucun art martial

ne se revendique comme un "art martial d'attaque" mais toujours "de

défense". Il en résulte que l'expression "art martial

de défense" est un pléonasme. Il en va de même avec

l'expression "art martial sans violence inutile".

Idées reçues sur l'intensité physique du jùdô

:

Le jùdô

est classé

parmis les sports

à intensité statique forte et à intensité dynamique

dépendante du niveau du jùdôka. Plus le niveau est élevé

et plus le niveau dynamique est élevé. Le jùdô

est une discipline qui se caractérise par la répétition

d'exercices courts (40") de haute intensité et qui sollicite principalement

la filière anaérobie (résistance

c'est à dire anaérobie lactique et puissance

c'est à dire anaérobie alactique mais aussi endurance

c'est à dire aérobie pour poursuivre tout le long le

l'entraînement ou de la compétition. Le combattant doit être

puissant pour supporter l'intensité, explosif pour monter vite en intensité,

endurant pour supporter la répétition

de l'intensité, résistant pour supporter la durée de l'intensité.

Idées reçues sur les origines du jùdô

:

Le jù-jitsu

n'est pas à l'origine du jùdô,

du moins pas comme nous l'entendons. Le jùdô

est né de la synthèse d'une série d'école

d'arts martiaux génériquement appeler jùjutsu

qui n'est donc pas un art martial mais un principe martial. Ce que nous appelons

jù-jitsu,

en France est synthése de jùdô

d'aïkido et de karate créé par Bernard

Pariset en 1970 qui s'intègre à la FFJDA

et publiée par cette dernière en 1976. Le Tai Jutsu est né

au même moment dans la fédération Français de karaté.

En 1982, la commission nationale Jujitsu de la FFJDA

à laquelle Éric

Pariset (le fils de Bernard

Pariset) va participer activement est créée. Les USA;

l'Angleterre et l'Allemagne font la même chose dans le même temps.

La fédération européenne de Jujitsu fait son apparition

la même année.. Par abus de langage, les écoles

d'arts martiaux ayant des liens de parentés avec le jùdô

appelées, écoles de jùjutsu

sont confondues avec le jù-jitsu.

Idées reçues sur le sens de l'existence du jùdô

:

Le jùdô

est habituellement pratiqué en tant qu'art martial ou sport de combat.

La pratique du randori et des katas

n'est qu'en fait qu'un moyen d'étude théorique et de mise en

pratique du principe

directeur jùdô.

Fondé par Jigorô

Kanô en 1882 à partir d'un principe martial appelé

jùjutsu,

le jùdô

est un principe

directeur logique et rationnel

(ni religion

ni magie) à but pragmatique, basé sur l'adaptabilité (jù)

du corps (tai)

et de l'esprit (ghi) et de l'entraide et la prospérité

mutuelle (jitai kyoei) afin d'obtenir le bon et habile usage de l'énergie (seiryoku zenyo) dans

toutes les situations dans le but de tendre vers le bien-être

et le développement humain (kojin no kansei). Parvenir à suivre

cette ligne de conduite dans la vie de tous les jours est un cheminement intérieur

(démarche personnelle) de toute une vie (do mu kyoku) nécessitant

un dévouement

(shin)

constant envers soi et les autres. Par extension, c'est également une

méthode

d'éducation

intellectuelle (ghi)

et morale (shin).

Actuellement souvent vulgarisé (proche du peuple) du en sport de combat

pour s'adapter

au plus grand nombre afin de toucher un maximum de personnes, c'est également

une méthode d'éducation

physique

permettant l'entretien harmonieux de tout le corps.

Être jùdôka signifie littéralement suivre le principe

directeur "jùdô"

et pas une pratique particulière sur un tatami.

La pratique sur le tatami

n'est que l'origine de la naissance de ce principe

directeur.

L'idée reçue sur seiryoku zenyo :

Seiryoku zenyo

se traduit par le "bon

et habile" usage de l'énergie et non pas le "meilleure"

ou "rationnelle" usage de l'énergie. Il y a donc une idée

éthique

et pas seulement pragmatique. C'est le comportements à adopter pour rendre

le monde humainement habitable. La recherche de l'idéal de société

et de conduite de l'existence.

Les idées reçues sur les buts

du jùdô :

Jigorô Kanô envisagea

d'abord le jùdô

comme éducation physique puis comme combat/défense

personnel, ensuite comme moralité/empêcher

d'avoir des émotions

inefficaces/pleinne

conscience et enfin de vie, ce qui est rarement

évoqué, comme une source de plaisir (le ressenti) à

la fin des années 1920. Ce dernier but (numéro 1) est pourtant

la raison principale des jùdôkas pratiquant depuis l'enfance. Le

but numéro 2 est une des raisons principales des parents pour inscrire

leurs enfants. Les raisons numéro 3 et 4 sont principalement celles qui

attirent les jùdôkas ayant commencé à l'âge

adulte la pratique.

Certains ajouteront la

montée en grade et la réussite

en compétition. En réalité, ces pratiques ne font pas

partie des idéaux de Jigorô Kanô.

Pour être exaustif on peut établir le tableau suivant

:

|

|

|

|

Le grade |

La compétition |

La pratique |

| la satisfaction personnelle |

|

Je suis content d'avoir gagné |

Le suis content de pratiquer |

| le développement personnel |

|

Je dépasse les autres |

Je rencontre les autres |

| la défense personnel |

|

Je peux répondre en cas de conflit |

J'entretien mon niveau |

| le développement physique |

Je suis en forme physique |

Je suis plus fort |

J'entretien mon physique |

Idée reçue sur la tenue :

Les pratiquants de jùdô

(les jùdôkas) portent une tenue en coton renforcée souvent

appelée à tort kimono de jùdô.

Kimono étant le nom générique de la tenue traditionnelle

japonaise. Le kimono du jùdô

s'appelle le jùdôgi aussi parfois appelé simplement gi ou

dogi. Il se compose de la veste

(uwagi), du pantalon (zubon ou shitabaki ou momohiki) et de la ceinture (obi).

Idées reçues sur les ceintures en jùdô

:

Ceintures

qui n'existent pas ou n'existent plus en France |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| la ceinture

blanche avec un liseré noire est une ceinture

donnée en jùdô mais qu'aux femmes ceinture

blanche et qu'au Japon jusqu'en 1999. |

la ceinture

noire avec un liseré blanc est une ceinture

donnée en jùdô mais qu'aux femmes ceintures noires et

qu'au Japon jusqu'en 1999. |

la ceinture

blanche et rouge avec un liseré blanc est une ceinture

donnée en jùdô mais qu'aux femmes et qu'au Japon jusqu'en

1999. |

la ceinture

avec un liseré rouge est une ceinture

donnée au karaté-dô |

jusqu'à 2002, la ceinture

était parfois donnée au baby-jùdô devenu depuis

lors l'éveil-jùdô |

la ceinture

violette a été retirée depuis la mise en place des

ceintures

bicolores en 1989. Elle était portée par les jeunes du 3e

ou 1er kuy au Japon. Elle n'a jamais été officialisée. |

La ceinture blanche large ou épaisse ou ceinture maîtresse

pour marquer le grade de 10e dan ou au-dessus en jùdô

n'est avérée par acune source officielle. |

Il existe un flou sur l'existence de la ceinture verte et bleue et

bleue-marron car il n'y a plus de grades affichés en dessous de la ceinture

noire par France Judo mais elles sont attribuables sur le site de France Judo

sur l'extranet.

Il n'y a que quatre différences entre les hommes et les femmes

au judo :

- les hommes ont les genoux un peu écarté (deux largeurs

de points) en position seiza et pas les femmes : les hommes ont des testicules

et pas les femmes

- les femmes doivent porté un tee-shirt blanc sous la veste du judogi

et les hommes ne doivent rien porter : les femmes ont des seins plus importants

et sexualisées que les hommes

- les hommes et les femmes n'ont pas les même catégories de poids

: les hommes sont, en moyenne, plus lourds

que les femmes

- les hommes et les femmes ne combattent pas enssemble : les hommes sont,

en moyenne, plus puissant (force et vitesse) que les femmes

Homme et femme désignent ici le sexe et pas le genre. Dans l'espèce

humain, il existe deux sexes et un nombre indéterminé de genre.

Idée reçue sur la licence :

Il existe une idée reçue, de plus en plus rare, selon laquel,

en France, pour un adhérent de club de jùdô, on ne doit

prendre sa licence à la FFJDA (France Judo) que si on veut participer

aux compétitionx. En réalité, la prise de licence est

une obligation pour tous les adhérents faisant partie des clubs faisant

partie de la FFJDA (France Judo) c'est à dire pratiquement l'ensemble

(à 99,99%) des clubs français.

Âges pour se présenter aux dan du 1er eu 4e dan :

Âges minimum

: ceinture marron à 13 ou 14 ans puis 15, 17, 20 et 24

ans pour les dan du 1er au 4e dan soit 10 ans ou 10 ans et 4 mois

entre l'obtention de la ceinture marron et l'obtention du 4e dan |

Âges optimals : ceinture marron à 19 ans puis

20, 21, 22 et 24

ans pour les dan du 1er au 4e dan soit 5 ans entre l'obtention de

la ceinture marron et l'obtention du 4e dan

|

Pour se présenter :

- être né l'année de début de saison en cours - 14

(exemple pour 2024-2025 = 2024 - 14 = 2010

- être ceinture marron depuis 1 an minimum

Pour homologuer le grade :

- avoir 15 ans minimum

Deux cas de figure :

- soit on peut donner la ceinture marron avant 14 ans et alors comme quelqu'un

né en 2010 peut avoir 13 ans entre le 01/09/2024 et le 31/12/2024 on

a donc :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Âge à la ceinture marron |

13 ans |

14 ans |

16 ans |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

| Âge minimum au 1er dan |

15 ans |

15 ans |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

Attention ! Il n'y a pas de ceinture particulière (hormis la

ceinture marron) correspondant à un ceinture noire non-attribuée

pour cause d'âge minimum non-atteint.

- soit on ne peut donner la ceinture marron qu'a 14 ans minimum et

on a donc :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Âge à la ceinture marron |

14 ans |

15 ans |

16 ans |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

| Âge minimum au 1er dan |

15 ans |

16 ans |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

2e dan :

Pour se présenter :

- avoir 15 ans minimum

- 1 an de 1er dan minimum

Pour homologuer le grade :

- avoir 17 ans minimum

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Âge au 1er dan |

15 ans |

16 ans |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

| Âge minimum au 2e dan |

17 ans |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

23 ans |

3e dan :

Pour se présenter :

- avoir 17 ans minimum

- 1 an de 2e dan minimum

Pour homologuer le grade :

- avoir 20 ans minimum

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Âge au 2e dan |

17 ans |

18 ans |

19 ans |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

23 ans |

|

| Âge minimum au 3e dan |

20 ans |

20 ans |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

23 ans |

|

25 ans |

4e dan :

Pour se présenter :

- avoir 20 ans minimum

- 2 ans de 3e dan minimum

Pour homologuer le grade :

- avoir 24 ans

minimum

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Âge au 2e dan |

20 ans |

21 ans |

22 ans |

23 ans |

|

25 ans |

26 ans |

27 ans |

| Âge minimum au 3e dan |

|

|

|

25 ans |

26 ans |

27 ans |

28 ans |

29 ans |

Idée reçue sur la ceinture noire :

La ceinture noire souvent perçue par les non-initiers comme le stade

ultime de la progression en jùdô

n'est en faite que la marque du passage, un rite initiatique, entre un simple

débutant et celle d'un initier ou de celui d'enfant à celui d'adulte.

En effet, elle est accessible dès l'âge de 15 ans, c'est à

dire à l'adolescence

! En fait, elle représente en théorie la connaissance approximative

par le pratiquant de l'ensemble des formes techniques les plus connues en jùdô

et en aucun cas la maîtrise technique qui est l'affaire de toute une vie

(do mu kyoku). Le premier dan correspond au moment où, dans les écoles

traditionnelles, le candidat à l’apprentissage (seicho) finissait

sa période de probation et était considéré comme

digne de recevoir le véritable enseignement. Strictement parlant,

le premier dan est le grade du débutant (désigné

en japonais par shodan, qui signifie, non "premier dan", mais "dan

du commencement").

Idée reçue sur le 12e dan du Shihan

:

Le 12e dan

(Ceinture

blanche

large ou épaisse) aurait été décerné,

à titre postume et honorifique, à Jigorô Kanô,

fondateur du Jùdô

Kôdôkan par un collège d'administrateurs et hauts gradés

du Kodokan sur l'initiative de son neveu et directeur du Kodokan de l'époque

Nango Jiro entre avril 1939 et septembre 1941, pour bien montrer qu'il existererait

toujours un dan

d'écart entre le plus haut gradé 10e

dan et lui.

Selon Kozo Tsumura du Kôdôkan cela n'a jamais existé attendu

que Shihan

est celui qui donne les grades et non celui qui les reçoit. De plus,

il aurait été étiquement impensable que celui qui créât

les grades de jùdô

puisse en bénéficier.

Idée reçue sur l'enterrement de Jigoro Kano ?

Jigorô Kanô aurait

demandé d'être enterrer avec sa ceinture blanche car il aurait

voulu qu'on se souvienne de lui comme d'un apprenant et pas comme d'un maître

pour qu'on se souvienne que la plus grande erreur dans la vie est de pensait

que les choses peuvent être acquises définitivement car on moment

même où vous pensez cela vous êtes déjà sur

le déclin. En effet, rien ne stagne, soit on se développe soit

on décline.

Si cette dernière pensée est exacte, aucune preuve n'indique que

Jigorô Kanô aurait

demandé à être enterré avec sa ceinture blanche.

Jigorô Kanô s'est

fait enterré selon les principes shinto qui consiste entre autres à

une crémation

https://cestvraica.com/debunk/1255087201428045835

Idée reçue sur les kyus

et les ceintures :

S'il existe bien 13 ceintures

de couleurs, il n'existe que 6e kyu

en jùdô.

Il existe 18 ceintures

de jùdô

:

13 ceintures

de couleur + 5 ceintures

liées aux dan (noire, les ceintures blanches et rouges avec des bandes

de 20 cm, 15 cm et 10 cm et la ceinture rouge)

Idée reçue sur la méthode et la méthodologie

:

La méthode est la manière d'enseigner alors que la méthodologie

c'est l'étude et la comparaison des méthodes entre elles.

Manquer de méthodologie c'est manquer de réflexions du pourquoi

de la méthode utilisée alors que manquer de méthode c'est

faire n'importe quoi.

Parler de méthodologie au lieu de méthode c'est faire preuve d'hypercorrection.

:http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypercorrection

Idées reçues de dénominations

:

- De

Ashi Barai et Okuri

Ashi Barai ont des apellations variables. Ces techniques s'appellent

également respectivement De

Ashi Harai et Okuri

Ashi Harai. 68% des japonais prononcent

"barai" (surtout les jeunes). En France, on prononce

très

souvent "barai".

- Seoi

Nage n'est pas un mouvement d'épaule. Seoi veut dire "porter

sur le dos" et pas "épaule".

- Jutsu

désigne l'art et la technique (jùjutsu

et non jùjitsu. jutsu=

art, technique et jitsu= vérité, réalité) Le caractère

Jutsu

représente, l’ancien caractère chinois Shu (4458 du Ricci)

- (que l’on retrouve dans Wushu " Art Martial chinois ") - signifiant

habileté technique, art secret, procédé. Le caractère

Jutsu

se prononce

Djioutsou...

Il est normal que les premières traductions en langue occidentale, utilisant

une transcription littéralement phonétique, aient alors traité

du "Djiou-Djioutsou

"... ce qui a, par la suite donné " Djiù-Djitsu

" puis " Jiù-Jitsu

"... Mais, dans ce cas, on devrait alors écrire Djioudô,

ou Jiùdô...

Puisque le terme Jùdô

(... et non Jù

Dô)

est désormais universellement admis mieux vaut donc, logiquement, écrire

Jùjutsu

en un seul mot et non Jiù

Jitsu ! L'utilisation du terme "jitsu" est donc une erreur

historique. Le ju-jitsu est encore une orthographe courante en France, au Canada

et au Royaume-Uni tandis que le jiu-jitsu est le plus utilisé en Allemagne

et au Brésil.

Sabaki

n'exprime pas l'idées de rotation mais de travail,

et Tai Sabaki,

le travail

du corps et donc du mouvement

du corps. C'est mawari ou kaiten qui exprime l'idée de rotation

et undo l'idée de mouvement.

La lettre "m" remplace la lettre "n" devant un "b"

ou un "p"... en français mais pas en japonais !

Idées reçues sur les traductions :

Le premier dan est le grade du débutant désigné en japonais

par shodan, qui signifie, non "premier dan", mais "dan du commencement"

De

Ashi Barai est parfois traduit à tort "Ballayage du pied

qui avance" alors qu'il se traduit pas "Ballayage du pied avancé"

Tomoe

Nage est souvent traduit à tort "Projection en cercle"

alors qu'il se traduit par "Projection en tourbillon"

Hane

Goshi est souvent traduit par "Hanche en coup d'aile"

ou "Ruade

du cheval".

Si cette traduction fait polémique, il y a de bonnes raisons. En effet,

"Hane" a de nombreux sens dont "plume, aile, volant". Ce

mot correspond au verbe "Haneru" qui peut se traduire par "sauter,

bondir, rentrer dedans" ou "s'ouvrir" comme dans un mécanisme,

où un ressort chargé s'ouvre soudainement comme une détente.

Détente

de hanche est la meilleure traduction.

Sutemi

veut dire "Jeté le corps" au sens de se jeter soi-même

en mouvement sacrifice et non directement "sacrifice".

Kansetsu-waza

est souvent mal traduit par clef

(ou clé)

articulaire en français. En anglais il se traduit par joint-locks qui

est composé des arm-locks (bras), leg-locks (jambes) et neck-locks (nuque)).

Le terme luxation

est aussi souvent utilisé tout aussi improprement puisqu'il désigne

la perte de contact des surfaces articulaires d'une articulation qui n'est absolument

pas le but recherché. Kansetsu

veut dire "articulaire", Kansetsu-waza

veutdonc dire "technique articulaire". Ces techniques sont souvent

arthralgie

(douleur articulaire) mais pas nécessairement.

Voici quelques termes souvent mal traduit :

Gatame (contrôler)

Kujiki : cassé (en croix, en triangle, avec le bras, avec le genou, avec

le corps et avec le ventre)

Hishigi : incarcéré

Kannuki : verroullé

Garami : entrelacé

Komi signifie "empreint

de", "marqué profondément par", "chargé

de", "imbibé de", "comprenant de", "pénétré

de", "en rapport avec", "investi de", et par extention

"série de" :

En français, il correspond à un suffixe dérivationnel (able,

ment, erie, isme, age).

Voici quelques termes jamais traduit littéralement :

Osaekomi = maintenance (pénétré de maintien)

Tsurikomi = pêchage (empreint de pêche)

Uchikomi = pénétration, martelement (marquer profondément

par des frappes)

Nagekomi = projetages (investi de projection)

Makikomi = enroulement (investi de rouleau)

... à ne pas confondre avec Guruma qui signifie la rotation

Kawazu Gake :

En judo, "Kawazu Gake" signifie "Accrochage

en grenouille" ou "en rivière"

par comparaison avec les méandres d'une rivière.

Étymologiquement kawa signifie rivière

ou cours d’eau. Le mot kawazu est une lecture ancienne ou littéraire

pour grenouille. Littéralement, il peut se décomposer en kawa

(rivière) + un suffixe ancien -zu, suggérant une relation avec

l’eau.

La grenouille étant un animal associé aux rivières et aux

zones humides, le lien entre kawa et kawazu est donc logique et imagé

: la grenouille de la rivière.

Idées reçues sur la prononciation :

Uke se prononce ouké et non pas uké ; Uchi Mata se prononce outchi

mata et non pas uchi mata ; jùdôgi se prononce djoudogi

et à la rigueur jùdôgui et pas judoji.

Certains rétorqueront que "l'on dit comme on veut" mais alors

on peut dire aussi "naje" pour "nage" au lieu de "nagué"

ou "vekande" pour "week-end" au lieu de "wikinde"

ou même en français "secon" pour "second" au

lieu de dire "segon".

De même, Waza Ari Awasete Ippon se prononce "ouadza

ali aouassété ipponne" et à

la rigeur "ouaza ari

aouassété ippon".

Le "S" se prononce toujours "SS" donc "awasete"

se prononce "aouassété" et non pas "aouazété",

"gesa" se prononce "guéssa", et inversement "wakizashi"

qui se prononce "ouakizachi" ne peut pas s'écrire "wakisashi"

qui se prononcerait "ouakissachi" de même que pour "kinsa"

qui se prononce "kinessa" et pas "kinza".

Seoi Nage se prononce "séoye

nagué" et non pas "soé (plat d'accompagnement)

nagué". Hajime se prononce "adjimé" et non pas

"adjoumé" (qui ne veut rien dire en japonais). Hikiwake ne

se prononce pas ukiwake (oukiouaké) mais "ikiouaké".

- Tandoku de "Tandoku Renshu" et vient de "tandoku", seul

et "renshùru" pratique. Il ne s'écrit pas "Tendoku"

qui se traduit par "translecture" qui est un mécanisme naturel

conduisant à l'incorporation d'un acide aminé à la position

du codon stop prématuré au cours de la traduction.

Liste du vocabulaire mal prononcé :

- Uchi Mata (outchi)

uchi

- Osaekomi (ossaékomi)

osa i komi

- Jùdôgi (gui)

ji

- Uke(ouké)

uké

- Uki goshi (ouki gochi)

uki goshi

- Ukemi (oukémi)

ukémi

- Ushiro ukemi (ouchiro (ou uchilo) oukémi)

uchiro ukémi

- Uchi komi (outchi komi)

uchi komi

- Waza Ari Awasete

Ippon (ouadza ari (ou ali) aouassété)

wazari aousaté

- Hikiwake (iki) ouki

- Tandoku Renshu (tanne)

tènedokou

- Seoi Nage (séoye)

soé ou soéye

- Kinsa (kinessa)

kinza

- Ajimé (adjimé)

adjoumé ou ajimé

- Gesa (guéssa)

guéza

- Waza Ari (ouadza ari ou

ali) ouazari

Doit-on reprendre ces erreurs ? Oui pour les enfants et selon l'ouverture d'esprit

et la capacité de se remettre en question pour les adultes.

Idées reçues sur les phases d'une technique de projection

:

Contrairement à ce qui est généralement énoncé,

il existe 7

phases de réalisation d'une technique de projection :

- shisei

- kumi kata

- kuzushi

- tsukuri

- kake

- nage

- ukemi

La phase du nage

(la projection), qui est rarement évoquée, souvent confondue

avec le kake

(l'accrochage). La phase de ukemi

jamais évoquée est pourtant une des deux seules compabilisées

avec le nage

lors d'un combat arbitré en compétition. C'est une phase essentielle

que ce soit pour Uke

ou pour Tori

dans le cas d'un déséquilibre involontaire ou volontaire (sutemi)

de ce dernier. Dans le cas des sutemis

(jeté de corps), le nage

(la projection) est à l'initiative du mouvement mais en même temps

simultanée à la projection voir même avec le kuzushi

(déséquilibre) et donc du tsukuri

(la préparation). Enfin, le shisei

et le kumi kata

sont les bases déterminentes sur lesquelles repose le reste de la technique

et sans lesquelles aucune efficacité n'est possible.

Idées reçues sur le kake

:

Kake est

souvent à tort traduit par l'exécution ou la projection. Ainsi

on confond très souvent le kake

et le nage

(même des hauts gradés)

Outre le fait que la traduction littérale n'a rien à voir avec

ces deux termes :

- l'exécution est une mauvaise appellation car l'exécution se

situe dans l'ensemble de la réalisation de la technique et pas qu'à

la fin

- la projection est une mauvaise appellation car induirait le fait que le Jù

no Kata ne comporterait pas de kake

Kake

est la mise au point de non-retour pour Uke

à partir duquelle il est pris dans l'engrenage de la technique. C'est

l'accrochage (gake) décisif, le moment où Uke

est suspendu sans possibilité de se défendre. C'est l'instant

qui précède le Nage

(la projection d'Uke).

Le kuzure :

Le mot kuzure qui

est généralement traduit par "variante" signifie en

réalité s'effondrer, se désintégrer, dégradé

ou se désagrégé. C'est le mot henka qui signifie changement,

variation, altération ou transformation.

Le Kuzushi-Tsukuri

:

Le kuzushi

précède le tsukuri

ou est-ce l'inverse ? Et bien tout dépend de ce que l'on entent par ces

mots. Kuzushi

peut désigner une vulnérabilité

provisoire, une déstabilisation passagère ou le déséquilibre

qui précède le Kake.

Tsukuri

peut désignier lui aussi soit la préparation de Uke

ou la préparation de Tori.

Voici un schéma retraçant le processus :

Idée reçue sur le sens de relevé dans les katas

:

Ne jamais tourner le dos à Joséki (l'examinateur) est une règle

d'or à ne jamais transgresser sauf pour le cas d'un relevé après

une chute

où Uke

doit toujours se relever dans le sens de la chute

c'est à dire à gauche pour les chutes

latérales à droite et à droite pour les

chutes avant à gauche et notamment dans le Nage

no kata.

Idée reçue sur les katas

:

Les katas

ne servent pas originellement à faire des démonstrations reproduisant

le plus possible à l'identique d'un modèle théorique précis

et notamment pour passer des grades mais une méthode de travail

technique au même titre que les combats (randoris).

Le Go

no sen n'est pas un kata

mais un exercice. La confusion est dû probablement au fait qu'il est exigé

pour le 4e dan.

Idée reçue sur le bâton du Goshin

Jutsu :

Le bâton (Jô)

utilisé au jùdô

ne mesure qu'environ 1 m voir page 6 sur Écrit

Kôdôkan (de 1 m à 1,03 ou 1,05 m pour être

plus précis).

Version anglaise :

Uke

keeps the pistol inside his jacket. He holds the staff

(about 1 m long and about 2,5 cm in diameter) in

his right hand, with the dagger (the blade edge up) on the inside and both of

them pointing down backward (Photo 1).

Traduction française :

Uke

garde le pistolet dans la veste. Il tient le bâton

(environ 1 m de long et 2,5 cm de diamètre)

dans sa main droite avec le poignard (le tranchant de la lame vers le haut)

à l'intérieur, et tous deux pointant vers le bas vers l'arrière

(Photo 1).

Le Jô est un bâton de 1 m de long. Il est significativement

plus court que le Jô

utilisé en Jôdô, Jôjutsu ou Aïkidô qui mesure

1,28 m de long (1,20 m pour la FFJDA) et est plus long que le Hanbo utilisé

dans certains arts Martiaux anciens (kobudô) qui ne mesurent que 0,90

m de long. La version jùdô

est spécifique au jùdô.

Le Jô

est utilisé dans les techniques du Goshin

Jutsu : Furiage, Furioroshi et Morote Tsuki.

https://www.kusakurashop.fr/pages/judo-kata-weapons-bokken-jo-tanto-pistol

Idée reçue sur les hauts gradés :

Les hauts gradés (6e dan et plus) sont les gardiens du savoir en jùdô

néanmoins si certains peuvent faire des erreurs en fonction du temps

de préparation des points techniques très précis rarement

usité et non préparés abordés. Les critiques peuvent

se faire sur leur méthode, choix de contenu et pédagogique.

Les erreurs de contenu préparé par un haut gradés sont

extrêment rares.

Idées reçues sur les techniques interdites :

Elles sont interdites... en compétition. Il faut différencier

deux types de techniques

interdites :

- les kinshi-wazas

qui sont des techniques

qui ont été retirés principalement en raison de leur haut

risque de blessure.

- les techniques

effectuées sous la ceinture, interdites seulement en attaque directe

en compétition pour éviter l'utilisation abusive de la force.

Souvant spectaculaires, ces techniques

peuvent s'effectuer à l'entraînement et même recommandées

en démonstration.

Confondre le règlement en compétition et le règlement à

l'entraînement démontre une représentation fermée

du jùdô

: le kyogi-jùdô.

Idées reçues sur les noms des dans :

Le 4e dan ne se nomme pas shidan

(qu'on pourrait percevoir comme le

niveau (dan) de la mort (shi)) mais yondan (parfois yodan).

Le 7e dan ne se nomme pas shichidan ou sitshidan (qu'on pourrait percevoir comme

le niveau (dan) un (ichi)) mais nanadan.

Idées reçues sur les receptions de corps (les ukémis

: chutes)

:

L'apprentissage des ukemis

seul a d'abord été pensé pour les personnes qui tombent

seul suite à un déséquilibre.

Les chutes

seules servent donc à préparer le cortex moteur et le sensitif

à l'ukemis

avec partenaire (en Uke

comme en Tori

dans le cas des sutemis)

qui est le seul moyen d'apprendre in fine les ukemis.

Certains pensent qur les Mae

Ukemis n'ont rien à voir avec les roulades avant alors qu'en

réalité, Mae

Ukemi est bien une roulade avant mais

avec un pied avancé et donc l'épaule avancée du même

côté et donc avec une main posée au sol du même côté

et rentrée à l'intérieur pour éviter la blessure

au poignet. Le Mae

Ukémi se termine de

manière différente à savoir sur

le côté à cause du pied en avant de départ

et de la nouvelle orientation du corps.

Idée reçue sur la langouste

:

Homard : robusuta

Langoustine : rangusutinu

Crevette : ebi

Crabe : kani

Langouste : zarigani

Écrevisse : zarigani / amerikazarigani

Krill : okiami

Si ebi

désigne la crevette, en France, en jùdô, certains appelle

ebi

à tort, la langouste.

Idées reçues sur la naissance de Jigorô

Kanô :

La Fédération internationale de jùdô

a, depuis 2011, fait du 28

octobre la journée mondiale du jùdô. Pourquoi

le 28 octobre ? Parce qu’il s’agirait du jour anniversaire de la

naissance du fondateur, Kano

Jigoro. Nous disposons d’un document attestant du jour de naissance

de Kano

Jigoro. Une lecture rapide donnerait effectivement le 28/10 de la

première année de l’ère Man. Cette année correspondant

globalement à l’année 1860 du calendrier grégorien,

on pourrait en conclure que Kano

est né le 28/10/1860. Or, jusqu’en l’an 6 de Meiji (1873),

les Japonais utilisent un calendrier luni-solaire hérité de la

Chine. Suite à la Restauration de Meiji, le calendrier grégorien

est adopté le 9e jour du onzième mois de l’an 5 de Meiji

(1872). Ainsi, le 1er janvier 1873, qui aurait dû être le 3e jour

du douzième mois de l’an 5 de Meiji devient-il le 1er janvier de

l’an 6 de Meiji. L’ère Man.en se situant en amont de cette

réforme, il ne faut pas lire le 28/10 comme le 28 octobre mais comme

le 28e jour du dixième mois. Et, pour obtenir la date en calendrier grégorien,

d’appliquer le décalage dû au changement de calendrier. Ainsi

le 28e jour du dixième mois de l’ère Man.en correspond au

10 décembre 1860. Aussi, s’il nous faut commémorer la date

anniversaire de Kano

Jigoro, devons-nous le faire le 10 décembre, et non le 28

octobre.

Idées reçues sur Jigoro

Kano expliqué aux enfants :

Jigoro

Kano était :

- Professeur en Sciences politiques

et Économiques

- Directeur et membre honoraire de l’École Normale Supérieure

et membre de la Chambre des Pairs

- Directeur du Bureau des Études Générales au Ministère

de l’Éducation

- Conseiller au Ministère de l’Éducation et membre de la

commission d’enquête sur l’Éducation

Dire que Jigoro

Kano était un directeur d'école est très réducteur.

En réalité, il est plus juste de dire que Jigoro

Kano était un chercheur, essayiste et homme politique spécialiste

des sciences de l'éducation et de la pédagogie.

Pour les enfants, on peut donc leur dire que Jigoro

Kano était un maître de maître d'école,

un directeur d'école n'ayant pas de lien de hiérarchie avec les

autres maîtres d'école.

Idées reçues sur l'âge de Jigorô

Kanô lors de la création du Kôdôkan

:

Bon nombre de document énoncent que l'âge de Jigorô

Kanô était de 22 ans lors de la création

du Kôdôkan.

1882 (année de création du jùdô)

– 1860 (année de naissance de Kano)

= 22 ans

Or, le Jùdô

Kôdôkan

a été créé en mai 1882, et Jigorô

Kanô est né en décembre 1860. Lors de la

création du jùdô,

nous dirions aujourd’hui qu’il vient donc de fêter ses 21

ans en décembre 1881, et qu’il n’aura ses 22 ans qu’en

décembre 1882, soit 7 mois après l’ouverture du Jùdô

Kôdôkan.

Aussi Jigoro

Kano avait-il bien 21 ans (selon notre système actuel d’anniversaires)

lorsqu’il a créé le Jùdô

Kôdôkan.

Idée reçue sur l'âge du jùdô :

Si l'ouverture du Jùdô

Kôdôkan.

est bien daté de mai 1882, et l'idées de jùdô de

janvier 1882, la création du jùdô

n'est pas un évènement fixé dans le temps mais un processus

qui s'étale dans le temps. Les premiers cours du Jùdô

Kôdôkan

était du Kito-ryu

et pas ce que l'on appelle aujoud'hui le jùdô.

Techniquement parlant, les premiers cours de jùdô

actuels (avec les techniques actuelles) date de la création du 1er

Gokyo et de la création du Nage

no kata actuel qui datent de 1895. Philosophiquement parlant, c'est

1920 qui marque la forme aboutie du jùdô

tel que nous le connaissons.

Idées reçues sur Jigorô

Kanô :

Jigorô

Kanô, le fondateur du jùdô

ne ressemblait pas du tout à Gichin

Funokoshi (fondateur du Karaté-dô) ou à Morihei

Ueshiba (fondateur du Aïkidô)

mais plutôt à Socrate,

Platon

ou Aristote.

Ce n'était pas un des meilleurs combattants même dans sa discipline

mais plutôt un maître à penser. Il n'a pas consacré

sa vie comme les autres grandes figures du bùdô aux arts martiaux.

Le jùdô

n'a représentait que 20%

de sa vie. Le jùdô

en tant qu'arts martial/sport de combat n'est qu'un des débouchés

de sa pensée. Il aurait très bien pu rester un simple philosophe

parmi d'autres s'il n'avait pas eu un esprit pragmatique. En effet, le fruit

de ses pensées devait selon lui l'aider à changer le monde, à

l'améliorer et pas simplement à établir une technique

de combat parmi d'autres. Être jùdôka signifie litérallement

suivre le principe

directeur "jùdô"

et pas une pratique particulière sur un tatami.

La pratique sur le tatami

n'est que l'origine de la naissance de ce principe

directeur.

Jigorô

Kanô n'a pas développé sa propre méthode

parce qu'il n'avait pas de Menkyo

(autorisation de délivrer son enseignement) mais au contraire car il

avait les 3 Menkyo de

3 denshos

délivrés par trois maître différents (condition sine

qua non pour être autorisé à ouvrir sa propre école)

:

- Hachinosuke Fukuda

- Masatamo (ou Masashi) Iso

- Iikubo Tsunetoshi

Les denshos

sont des textes secrets de l'école réservé aux héritiers

directe de l'école contenant notament le mokuroku

c'est à dire le canevas technique de l'école parfois donné

sous la forme de makimono

à savoir de rouleau de parchemin attestestant du niveau de menkyo

(autorisé de libérer de transmettre l'enseignement).

Idées reçues sur le mot jù :

Jù

(tendre, doux) :

Le mot "souplesse"

a plusieurs sens en français à savoir ductilité, élasticité,

flexibilité, malléabilité et extensibilité. Ces

mots désignent des aspects physiques alors que le kanjis "jù"

désigne un concept plus général à savoir "l'adaptation".

Le caractère Jù

issu du chinois classique se prononce

Djiou.

Les dictionnaires Couvreur, Ricci et Wieger désignent ce caractère

chinois comme provenant du radical 75 Mu : le bois. Cette racine est redoublée

et le caractère Jù

(Jou,

Jeou,

Rou)

(2451 du Ricci) signifiait donc, à l’origine, jeune plante, jeune

pousse... et, par extension flexible, élastique, tendre, souple, doux.

On retrouve ce caractère dans un texte classique, le LIJI (Li Ki), ou

Livre des Rites où il est affirmé, au chapitre 72 " Jou Neng

Ke Kang " : " Plus fait douceur que violence ". On retrouve également,

en Chine, une école philosophique de tendance néo-confucianiste,

se nommant Jù

Tao

(Rudao)

(Jùdô en japonais !), fondée en 1127 : " La Voie de la douceur ".

Ce caractère Jou

(flexible) illustre bien l’anecdote de la fondation du Yoshin-ryu

où le Maître Akiyama

Shirobei Yoshitoki eut l’illumination en voyant une branche

de saule

(Yo) ployer (Jù)

sous la neige et se redresser. Précisons, enfin, que le terme japonais

Jùdô (Voie de la douceur ou de la souplesse) fut utilisée près

d’un siècle avant le Maître Jigorô Kanô pour

qualifier l’école du Jikishin-ryu.

Yves Cadot

La notion d'adaptation

:

L’essence du jùdô

repose sur le principe de l'adaptation.

L'adaptation

est l'ensemble des ajustements de conduite réalisés par un individu

pour faire évoluer une situation dans son sens.

Elle s’effectue soit par :

- L'assimilation à savoir l'ajustement de la situation grâce à

sa capacité d'application des savoirs

(ryu no

maki) de l'individu. Tori

est l'attaquant dans le sens où il est à l'initiative de la situation.

- L'accommodation à savoir l'ajustement (cession) d’un individu

grâce à sa capacité d’apprentissage

(seicho) des connaissances (de compréhension) (tora

no maki). Tori

est le défenseur dans le sens où il n'est pas à l'initiative

de la ituation.

Bien sûr, ces deux approches s’influencent l’une l’autre

dans le sens où tout apprentissage

(seicho) des connaissances amène un accroissement du savoir

et que toute application du savoir

nécessite un apprentissage

(seicho) de connaissance (une compréhension) de la situation.

Les combats basés sur le jùdô peut donc être assimilé à

une activité de résolution

de problème. Pour battre son adversaire, le jùdôka a donc

deux possibilités :

- soit il doit faire appel à un savoir technico-tactique

(tora no

maki) qu’il adapte en fonction des caractéristiques

spécifiques de son adversaire (accomodation),

c'est l’intelligence discernante.

- soit il impose une stratégie

(ryu no

maki) à son adversaire (assimilation),

c'est l’intelligence

expérimentale.

Idée reçue sur la création jùdô

:

La légende dit que le principe jù

serait né non pas en 1882 mais en 1733 d'une réflexion

d'un homme appelé Akiyama

Shirobei Yoshitoki (fondateur de l'école Yoshin-ryu

: "école du cœur du saule")

et non pas de Kano

Jigoro, observant la neige tomber sur les branches d’un saule

et constata que les branches les plus raides cassaient sous le poids de celle-ci

alors que les branches les plus souples pliaient sous le poids de la neige et

se redressaient. Ainsi il eu la révélation du principe Jù

(souple). En effet, tout comme les branches souples (jù)

du saule

et contrairement aux branches rigides (go), le principe jù

prône l'adaptabilité plutôt que la résistance (go) pour obtenir l'efficacité maximale,

utiliser le moins d'effort possible tout en ayant le plus d'effet produit possible,

optimiser l'utilisation du potentiel

physique (Seiryoku

zenyo).

Concernant le grade de Jigorô

Kanô, la plupart des écrits indiquent qu'il n'a jamais

eu de grade de son vivant et qu'on lui a attribué le 12e dan à

titre postume afin de supplenter de deux grades les plus haut gradés

à savoir les 10e dan. Cependant, selon "L'annuaire Officiel du jùdô

International", page 33, Jigorô

Kanô aurait eu le 8e dan de son vivant et le 9e dan à

titre posthume sachant que la plutart des bùdôs (mais pas le jùdô)

place le 9e dan comme un niveau divin inatteignable.

Idées reçues sur le code moral du jùdô

:

Le code moral est un des éléments incontournables de nos

dojos…

français ! Pour nombre de jùdôkas,

il apparaît comme ayant toujours fait partie de la pratique. Pourtant,

il n’a que 45 ans (1985). Alors, non, le

Code Moral

ne doit rien (directement, du moins) à Kano

Jigoro : il convient de rendre à Paul

Parent et Bernard

Midan ce qui leur appartient.

Idées reçues sur l'invention des ceintures de couleur

:

Inventé en Angleterre par Gunji

Koizumi en 1926, introduit en France par Mikinosuke

Kawaïshi en 1935, les ceintures de couleur ne sont pas une invention

française mais anglaise.

Idée reçue sur les noms des techniques :

De 1895 à 1956 (61 ans que de Gokyo)

et de 1967 à aujourd'hui (58 ans progressions

FFJDA) soit 119 ans, les noms des techniques sont énoncées

en japonais. De 1956 à 1967 (11 ans de Progression

Kawaishi les techniques sont énoncées en "codage français

basé sur la numérotation et la traduction en français")

soit 9,25 % du temps. Malgré cet épisode anecdotique, certains

personnes (de plus en plus rares) continuent à appeler les techniques

en français et bon nombre de professeur continu à classer les

techniques ou positions sans nom selon des numéros donnés de manière

arbitraire. L'immense majorité des jùdôkas

énoncent les techniques en japonais.

Idée reçue sur l'utilisation du jùdô

en tant que technique de combat :

L'utilisation du jùdô

en tant que technique de combat est réservée à deux cas

:

- dans le cadre du jùdô

institutionnel c'est à dire d'un cours de jùdô,

d'une démonstration, d'une compétition ou d'un passage de grade

- dans le cadre d'une d'agression portant atteinte à l'intégrité

physique grave, immédiate et volontaire

Dire qu'il est interdit d'utiliser les techniques de combat du jùdô

signifie dire qu'il est interdit d'agresser une tierce personne en utilisant

les techniques de combat du jùdô.

Cette évidence est souvent évoqué alors qu'il est interdit

d'agresser une tierce personne tout court. Préciser "en utilisant

les techniques de combat du jùdô"

entraine paradoxalement trois conséquences opposées :

- le doute sur le fait que la pratique

du jùdô

donnerait un droit particulier même en cas de non agression portant atteinte

à l'intégrité physique grave, immédiate et volontaire

de l'autre

- le doute sur le fait que la pratique

du jùdô

empêcherait un droit de se défendre en cas d'agression portant

atteinte à l'intégrité physique grave, immédiate

et volontaire par l'autre

- le rappel à ceux qui seraint tentés de tester l'effectivité

de leurs apprentissages en dehors du cadre jùdô

institutionnel de ne pas le faire

Idées reçues sur l'utilisation du jùdô

en cas d'agression portant atteinte à l'intégrité physique

grave, immédiate et volontaire :

Beaucoup de gens, pratiquant le jùdô,

pensent que s’en servir dans une telle situation est risqué ou

même interdit car il n’y aurait pas légitime défense,

et de ce fait, l’agresser deviendrait à son tour agresseur, encourant

lui aussi des poursuites pénales.

- N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une

atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui,

accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la

nécessité de la légitime défense d’elle-même

ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens

de défense employés et la gravité de l’atteinte.

- N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre

l’exécution d’un crime ou d’un délit contre

un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide

volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au

but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés

à la gravité de l’infraction.

Nécessaire : La riposte doit être

la seule issue. C’est le juge qui apprécie cette nécessité.

Cependant on admet que si l’individu a préféré contre-attaquer,

alors qu’il aurait pu fuir, il peut encore être justifié

par la légitime défense. Cette dernière n’est autorisée

que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle

devient nécessaire.

Proportionnée à l’attaque :

C’est la condition la plus importante, bien qu’il y est tout de

même une certaine souplesse des juges. Il ne doit pas y avoir une trop

grande disproportion de la riposte par rapport à l’attaque. Un

simple coup de poing (agression) ne justifiera pas un meurtre ou même

des blessures

très graves (riposte). Ce sont les juges qui apprécient si la

défense est ou non en disproportion avec l’attaque.

Pour le titulaire d'une ceinture

noire qui se fait agresser par un individu non armé, il s’agit

donc d’être mesuré dans sa riposte, de se maîtriser

afin de ne pas risquer de le blesser trop gravement. Il en va autrement

lorsque l’agresseur est armé (arme blanche, pistolet, bâton

…) ou s’il y en a plusieurs. Le danger étant plus important

(risque quasi-certain d’être gravement blessé ou tué),

la riposte peut être plus « musclée », comme par exemple

des coups et blessures

graves, elle sera justifiée par la légitime défense à

condition de ne pas s’être acharné sur le ou les agresseurs

après les avoir mis hors d’état de nuire. Attention cependant

aux coups fatals portés volontairement sur un point vital. Ils ne seront

pas justifiés par la légitime défense. Pour le pratiquant

de jùdô,

il s’agit de bien doser sa défense, en fonction de la gravité

du danger, et surtout de ne pas attaquer le premier (après une agression

verbale par exemple). En effet, pour lui, le juge sera encore plus strict, notamment

sur le critère de la proportionnalité, puisqu’il sait mieux

se défendre que quiconque. Un règlement verbal, grâce à

une bonne maîtrise de soi, vaut donc mieux dans certains cas qu’un

affrontement physique. Et puis, éviter le combat, n’est-ce pas

là une victoire.

Penser qu'une personne formée au combat doit pouvoir

s'en sortir face à un agresseur armé (arme blanche, pistolet,

bâton …) et/ou des agresseurs multiples sans porter atteinte à

l'intégrité physique à ces mêmes agresseurs est plus

qu'une erreur mais une faute

grave car elle culpabilise une victime d'agression en se basant sur des

connaissances très pauvres sur le sujet (effet

Dunning-Kruger) probablement des films de combat de Bruce Lee, Chuck

Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Jet Li, Jason Statham

et autre Liam Neeson. Une agression armée et/ou multiple se termine

quasiment toujours par le sort choisi par l'agresseur sur sa victime. Réussir

à se sortir de ces types d'agression, même en portant atteinte

à l'intégrité physique du ou des agresseurs relève

plus de la chance que des compétences de la victime. En étant

formé au combat vous ne faite qu'augmenter la probabilité de

vous en sortir sachant que si cette probabilité devient raisonnable

à un contre un, non armé, elle reste très faible

face à une agression armée et/ou multiple.

Dire aux enfants de ne pas intervenir

en cas d'agression est une bonne chose mais le dire à un adulte

est une faute grave dans la mesure où c'et au contraire

une obligation légale. En revanche mettre en

avant le coté vraiment inévitable

de l'intervention et proportionné

est absolument nécessaire.

Idées reçues sur la bonne santé

d'un club :

Pour la bonne santé d'un club

il faut :

- une ancienneté de présidence

de 4 à 8 ans maximum

- une ancienneté des enseignants

de 8 ans minimum

- une ancienneté de club d'au moins 8 ans minimum

Un club où le président

a beauccoup plus d'ancienneté (en tant que président)

que les enseignants

est un club qui souffre ou qui à souffert d'une mauvaise gestion des

enseignants

et des bénévoles.